原位置試験によるCO₂鉱物固定化研究(雄勝試験場でのCO₂注入試験)

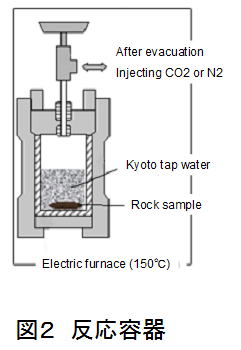

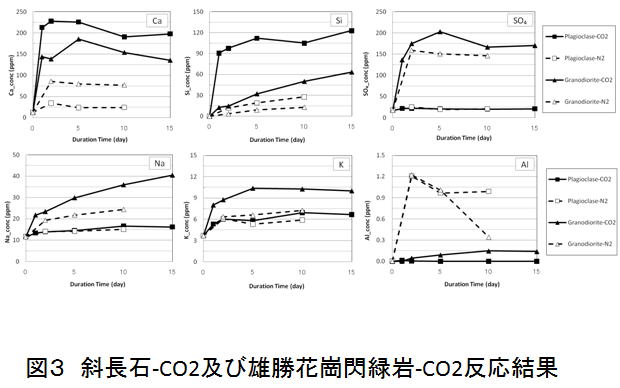

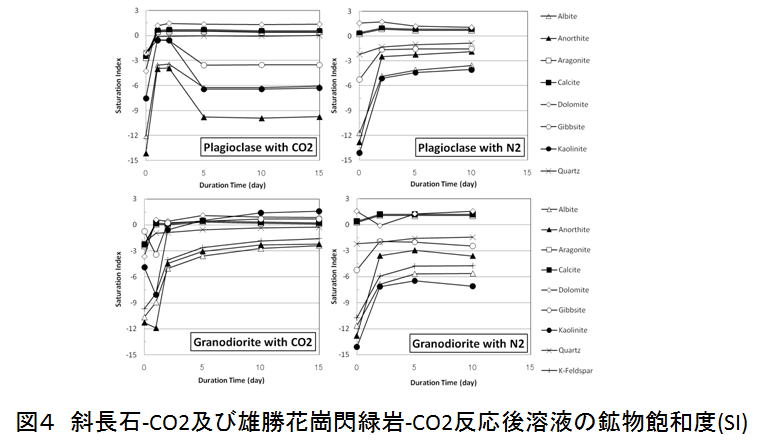

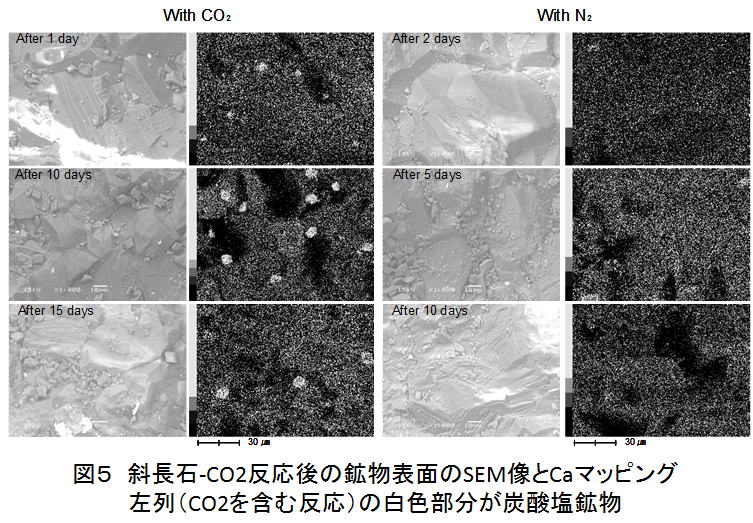

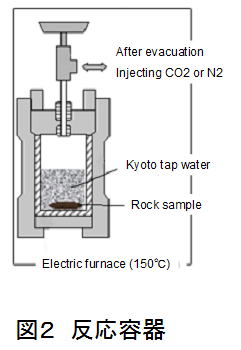

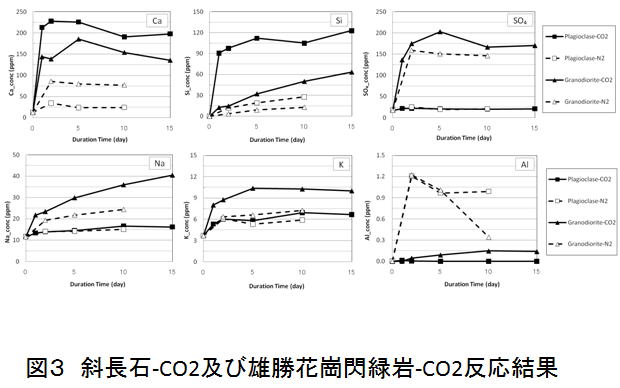

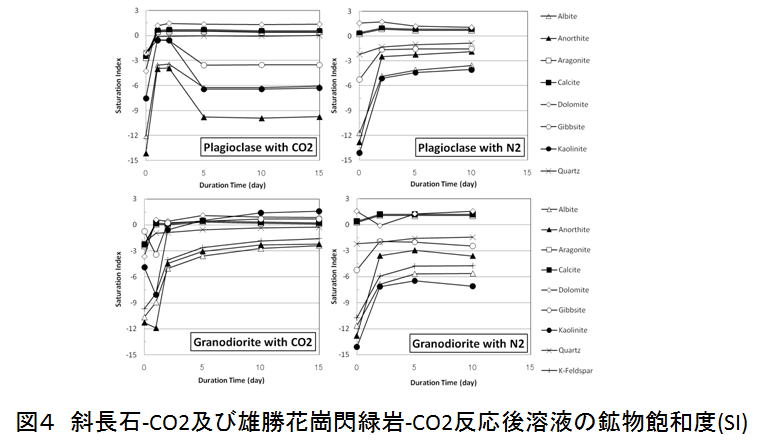

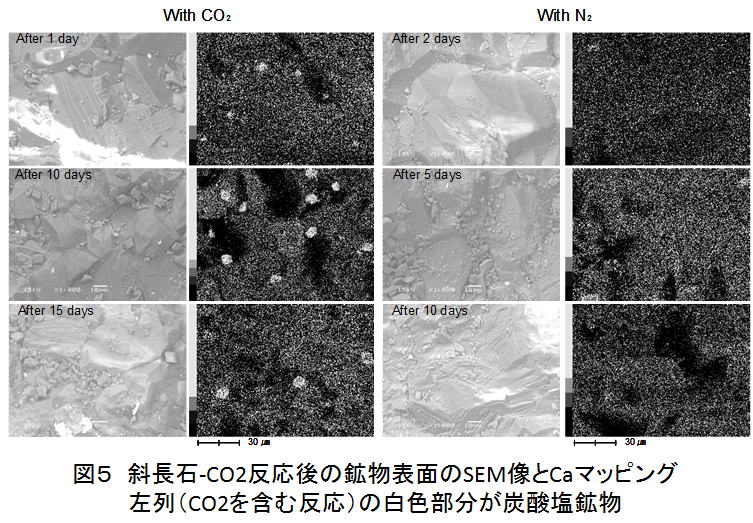

CO2を含む溶液が岩石と反応した際の挙動を解析するため、100mlテフロン容器を用いた室内岩石-水反応試験を行った。結果を図2~図5に示す(黒田ほか,2009)。CO2を含む系では、Ca濃度が急上昇している。反応後の溶液では、鉱物飽和度(Log(Q/K))は、CO2を含まない系(N2ガス)もCO2を含む系も、方解石に対しては過飽和(図4)であるが、CO2を含む系のみに方解石の沈殿が観察された(図5)。このことから、方解石の沈殿は、単純に飽和度だけでなく、溶液中のCO2濃度やCa濃度が大きく依存していることが分かる(黒田ほか,2009)。

原位置試験によるCO₂鉱物固定化研究(雄勝試験場でのCO₂注入試験)

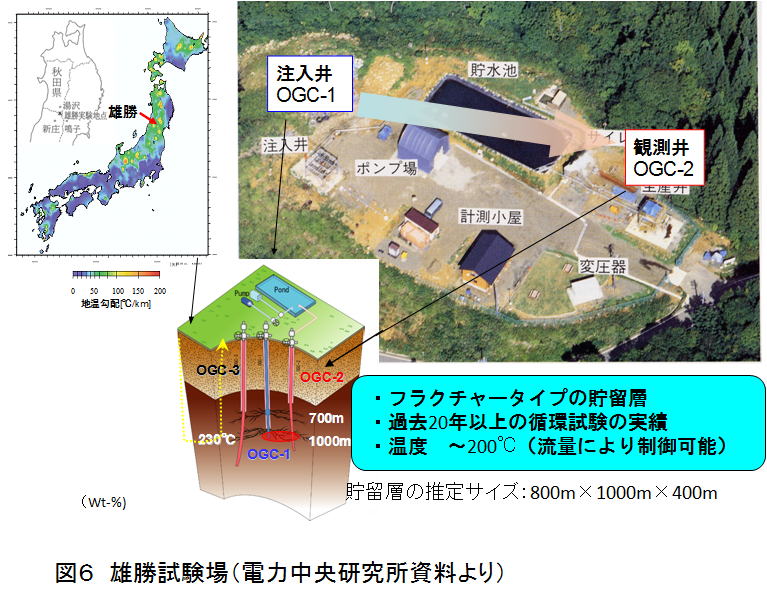

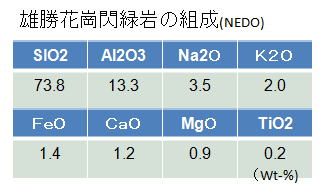

原位置試験は,秋田県湯沢市にある(財)電力中央研究所所有の雄勝試験場で行っている(図6)。

この試験場は,同研究所が長年にわたって,高温岩体発電システムのための熱抽出試験を行っており,地下地質が詳細に判明している(Kaieda et al., 1993;木方・Mambo, 1997; 海江田ほか, 2000)。また熱抽出のため,水圧破砕により人工的に深度700mと1100m付近に断裂が形成され,CO2固定化のための地下流体循環試験に適した地下環境が達成されていると考えられる。

この試験場は,同研究所が長年にわたって,高温岩体発電システムのための熱抽出試験を行っており,地下地質が詳細に判明している(Kaieda et al., 1993;木方・Mambo, 1997; 海江田ほか, 2000)。また熱抽出のため,水圧破砕により人工的に深度700mと1100m付近に断裂が形成され,CO2固定化のための地下流体循環試験に適した地下環境が達成されていると考えられる。

ジオリアクター研究グループは、雄勝試験場で、長年原位置試験を行っている。この研究は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 「地中高温環境利用CO2固定化技術に関する先導研究」(平成14~16年度)により開始され、CO2の溶解水(以下,CO2水)を高温岩体に注入することにより、岩石からのCaの溶脱など、CO2固定につながる諸現象を確認することができた(Kato et al., 2003; 上田ほか, 2004; 伊藤ほか, 2004; Ueda et al., 2004,

2005a; Metcalfe et al., 2006)。NEDO先導研究に引き続く地球環境産業技術研究機構(RITE)「プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発・基盤技術研究;ジオリアクターによる排ガス中CO2の地中直接固定化技術開発」(平成18~20年度)では、方解石の沈殿、すなわちジオリアクターによるCO2固定化が初めて確認された(小澤ほか, 2006; 加藤ほか, 2006; 矢島ほか,2006; 佐藤龍也ほか, 2007; 戸高ほか, 2007;

Wakahama et al., 2009)。

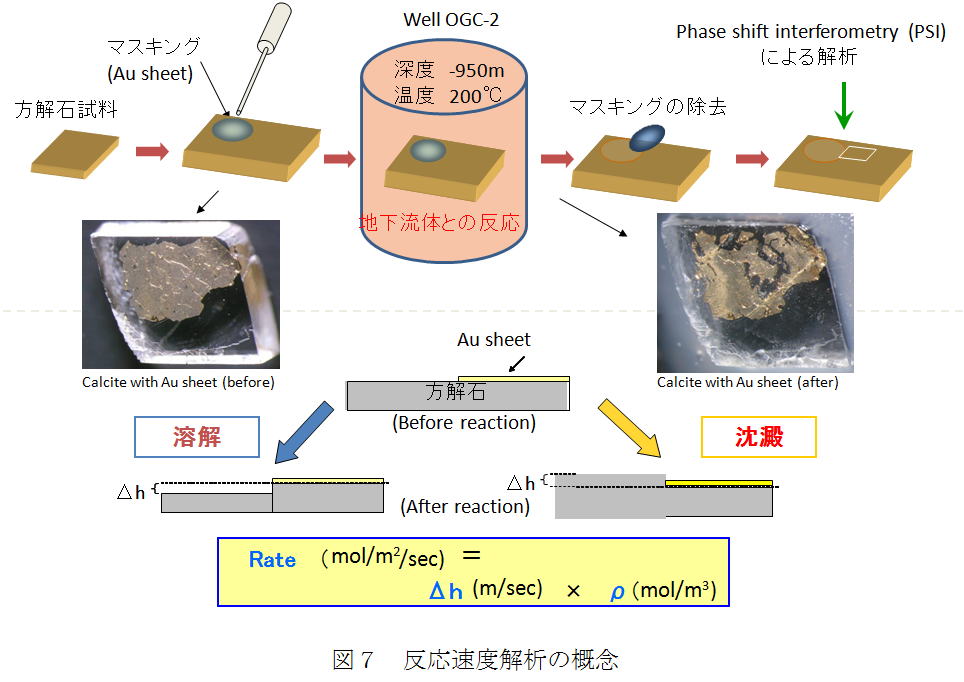

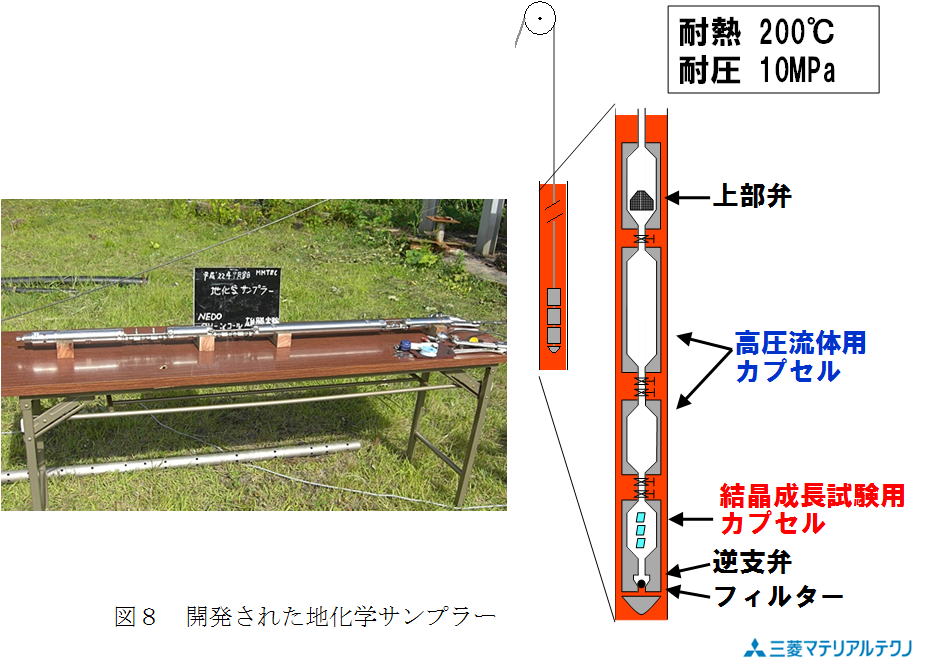

本研究では、地下950m(温度200℃程度)の高温地熱流体から、方解石が沈殿するかどうかを判定する必要があった。このため、結晶成長セル(図7)を入れた結晶ゾンデの開発も行っている(佐藤久夫ほか,2006)。この1号機から、さらに流体採取時に気液分離を起こさないようにして採取する新しい方法も開発している(図8;小澤ほか,2010)。

炭酸泉を用いた方解石沈殿による透水性試験評価(松代温泉でのカラム試験)

ジオリアクターシステムでは、地下へ注入されたCO2は方解石として沈殿する。その場合、方解石が地層のどこにどれくらいの量が沈殿するかによって、地層の透水性が大きく変化する。そこで、本テーマでは、方解石に飽和した炭酸泉を用いて、ガラスビーズを充填したカラム(50cm長)に連続通水し、カラム出口側の流量変化やカラム内の圧力変化を観察した。

カラム通水試験は、長野市松代町にある社団法人長野市開発公社所有の地質調査井の炭酸泉を用いている。同公社の徳永副事務局長、保健保養訓練センター南澤支配人や国民宿舎松代荘のスタッフの協力を得て、試験を行っている。

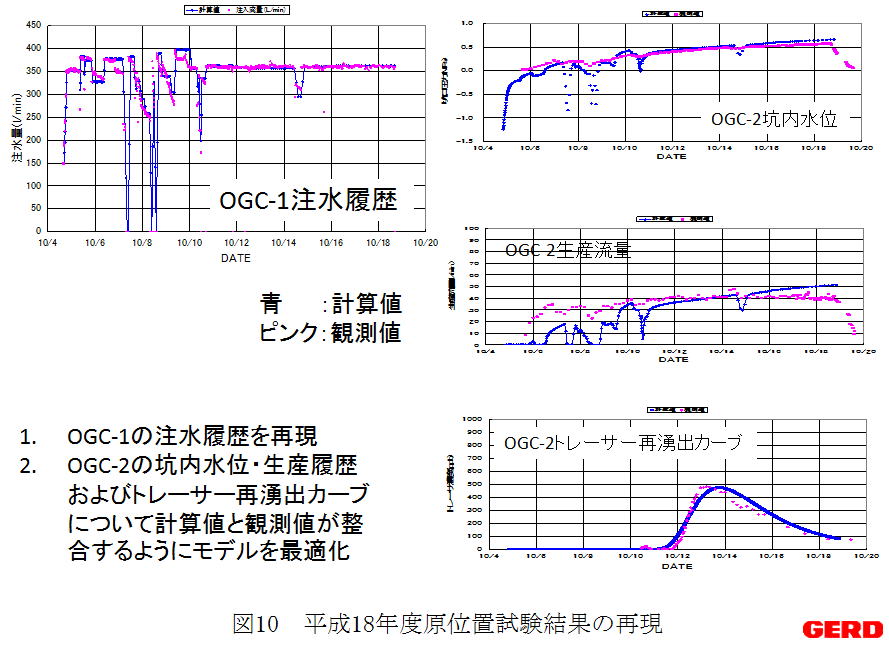

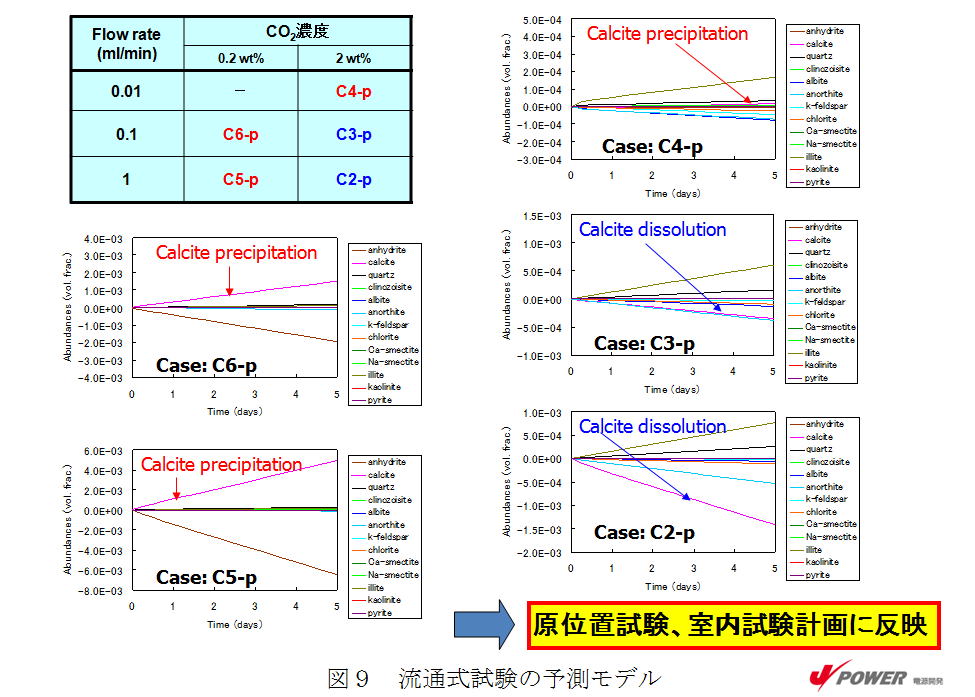

既存の室内実験の結果と雄勝実験場の水試料や岩石試料の分析結果を反映させたCO2水-岩石反応予測のシミュレーションを行っている。例えば、0.2wt%と2wt%CO2濃度の流体では、条件により方解石として沈殿する(固定化される)場合と、沈殿しない(溶解する)場合があることが予測され、その結果から、原位置での試験条件を決定した(図9)。最近の結果からは、温度が高いほど、また玄武岩>安山岩>花崗閃緑岩(雄勝岩石)の順で、方解石沈殿量が多く、その沈殿開始時期も早いことが判明している。

実用化スケールでの岩石-CO2反応及び方解石沈殿現象のシミュレーションでは、平成18年度に雄勝試験場で実施した2つの孔井間での注水試験結果を十分に計算予測することができている(図10)。また、最近のシール層形成シミュレーションを行った結果では、CaとCO2を含む流体をOGC-2孔へ注入する事により、裸孔区間の孔井近傍に発達した岩盤亀裂内に10日程度でCO2を方解石として固定出来る可能性が示された。