・地熱地域へのCO₂鉱物固定化研究(ジオリアクター ; Georeactor)

∼ゼロエミッション型地熱発電とCO?地中貯留のために∼

日本は火山国であり、豊富な地熱資源を有している。この地熱資源を発電に利用すれば、国内の20%以上の発電量を賄うことが可能であるが、現在はまだ0.3%程度である。今後の新規地熱発電所建設の際には、発電に利用する地熱流体の性状が問題となる。地熱発電は、CO2排出量が少ない発電方式であるが、今後はCO2を全く排出しないゼロエミッション型発電(バイナリー発電方式)が必要である。この発電方式では、地熱流体の全てを地下へ再び注入(還元)することから、流体中に含まれるCO2、H2SやSiO2(シリカ)が還元井や還元井周辺に沈殿して、注入量が減少する問題がある。この還元トラブル防止のための研究を行っている。

本研究では、地球温暖化問題となっているCO2ガスを水に溶解し、地熱地域へ注入することにより、炭酸水が周囲の岩石と反応して、岩石からCaが溶脱し、最終的には方解石(CaCO3)などの炭酸塩鉱物として固定化される反応プロセスも研究している。対象としているCO2排出源は、国内の小規模~中規模の排出源であり、数万トンCO2/年規模のCO2地中貯留が可能であり、国内では、総排出量の1%を貯留可能で、全てのCO2を鉱物固定化できるCaやMgが岩石中に存在していると試算されている。

ジオリアクター研究グループ*は、室内での岩石-CO2反応試験、秋田県雄勝試験場でのCO2注入原位置試験、岩石-水反応予測及び実用化規模でのレザーバシミュレーションを、平成14年度より行っている。この研究は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 「地中高温環境利用CO2固定化技術に関する先導研究」(平成14~16年度)により開始され、CO2を溶解した水を高温条件で、花崗閃緑岩と反応させることにより、岩石からのCaの溶脱など、CO2固定につながる諸現象を確認することができた(Kato et al., 2003; 上田ほか, 2004; 伊藤ほか, 2004; Ueda et al., 2004, 2005a; Metcalfe et al., 2006)。NEDO先導研究に引き続く地球環境産業技術研究機構(RITE)「プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発・基盤技術研究;ジオリアクターによる排ガス中CO2の地中直接固定化技術開発」(平成18~20年度)では、方解石の沈殿、すなわちジオリアクターによるCO2固定化が初めて確認され(小澤ほか, 2006; 加藤ほか, 2006; 矢島ほか,2006; 佐藤龍也ほか, 2007; 戸高ほか, 2007; Wakahama et al., 2009)、その様子はNHKニュースで報じられた。平成22年度からは、NEDO「二酸化炭素回収・貯留安全性評価技術開発事業(地下高温域でのCO2の流動と化学反応による鉱物固定に関する研究)」により、CO2が方解石として固定化された際の地層の透水性へどのように影響するかを研究している。

*ジオリアクター研究グループ

富山大学、電力中央研究所、三菱マテリアルテクノ㈱、地熱技術開発㈱、電源開発㈱、中央開発㈱

・岩石-CO₂水反応室内試験

・原位置試験によるCO₂鉱物固定化研究(雄勝試験場でのCO₂注入試験)

・炭酸泉を用いた方解石沈殿による透水性試験評価(松代温泉でのカラム試験)

・理論予測によるCO₂鉱物固定化研究

地下水・地熱水の起源解析・水理解析・熱利用解析

地下深部に胚胎する地下水には、特異な化学組成や同位体組成を示すものが存在している。特に、δD値が-20±10‰で、Cl濃度が6,000mg/L程度のものは、背斜構造の弱線沿いに湧出しており、一般にメタンガスなどを含んでいることが知られている。これを、ジオプレッシャー流体と呼ばれており、日本各地で報告されつつある。この流体の起源を調べると共に、地質構造との関連性を研究している。

図11は、北海道北部地域に胚胎するジオプレッシャー流体の分布を調査したものであり(Ueda et al., 2010)、幅広く分布していると推測された。

地熱スケール(炭酸塩鉱物、シリカなど)防止研究

地熱発電は、生産井や地上配管設備及び還元井に、スケールと呼ばれる沈殿物が堆積して、地熱運転の障害となっている。スケールの主要成分は、地域によって異なるが、一般には、シリカ(非晶質シリカ)、炭酸塩鉱物(方解石やアラゴナイト)、粘土鉱物(スメクタイト)、硫化鉱物である(図12)。これらのスケールの生成機構を解明することにより、スケール防止のための条件を提案することが可能となる。

鉱物-油-水3相界面からなるシステムに対し、メソ-ミクロスケールレベル(数nm~数μm)での観察を行い、貯留層内の3相界面近傍で生じている相互作用の姿を理解する。これらの成果を元に新しい視点から、高効率EOR手法や超臨界水の石油鉱業への使用などに関する考察資料を提供する。このための高温高圧下での油観察用装置や位相シフト干渉計(VSI)の応用を開発研究中です。

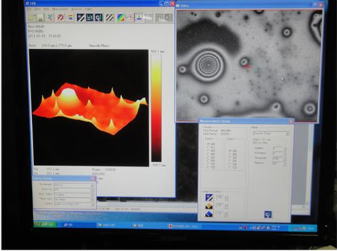

図14 10MPa、常温下でのヘキサンのVSI画像

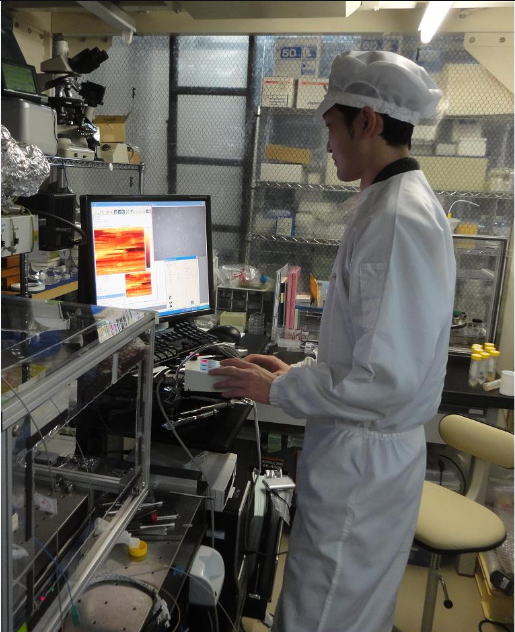

図13 三菱マテリアル㈱那珂研究所の垂直型位相

シフト干渉計(VSI)による油滴観察

図15 菱化システム㈱のVSIを用いた、水質の違いによる油ー石英間の接触角変化観察