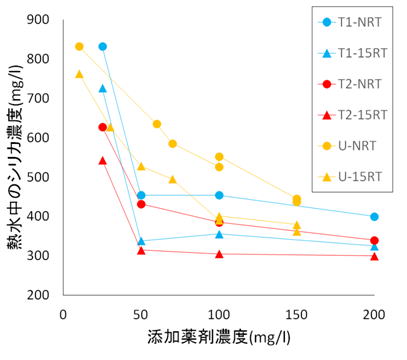

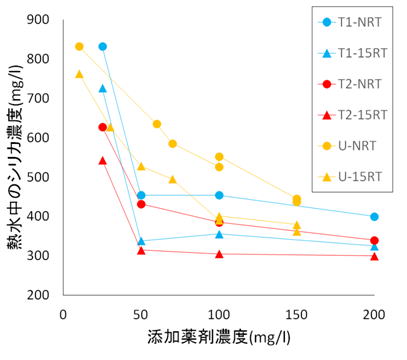

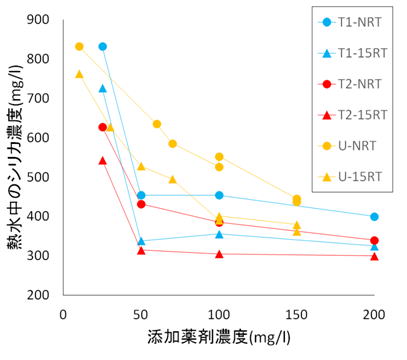

シリカ回収に関して、シリカの回収にはカチオン系凝集剤を添加して、過飽和分のシリカを回収する。調査については、どのような条件が最も回収に適しているかを検討する。比較内容として、①凝集剤の種類・②添加濃度・③添加時期である。

検討の結果(図11)、還元する熱水を15分間90℃で滞留させてから薬剤を添加した場合、発電直後の滞留させていない状況よりも熱水中のシリカ濃度は低下していた(③)。また薬剤の添加濃度も50mg/L前後が最も適当であった(②)。しかし凝集剤による大きな差異は見られなかった(①)。

また薬剤添加によって生じる沈殿物の沈殿速度も熱水を滞留させない方が沈殿速度が速かった。

図11 薬剤添加試験における条件比較

図11 薬剤添加試験における条件比較

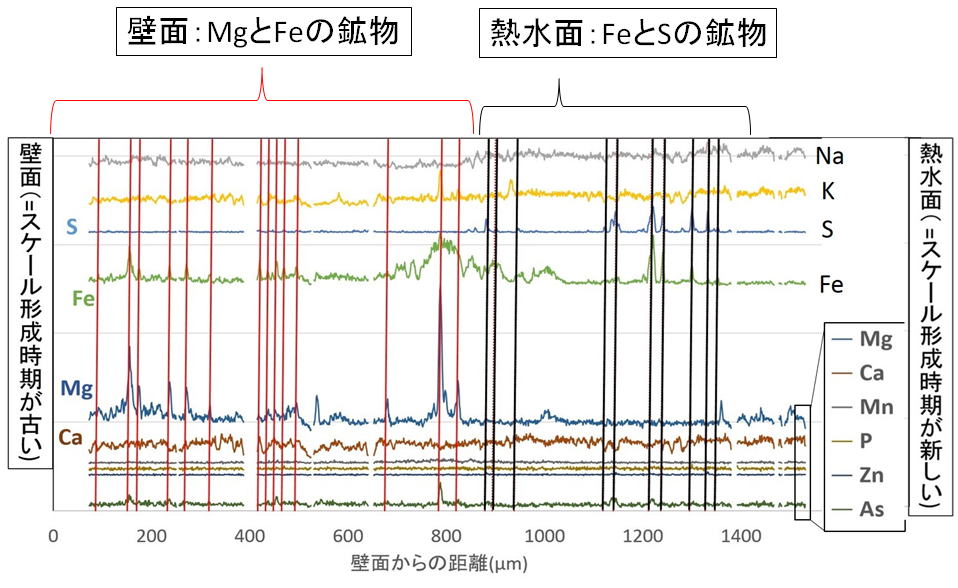

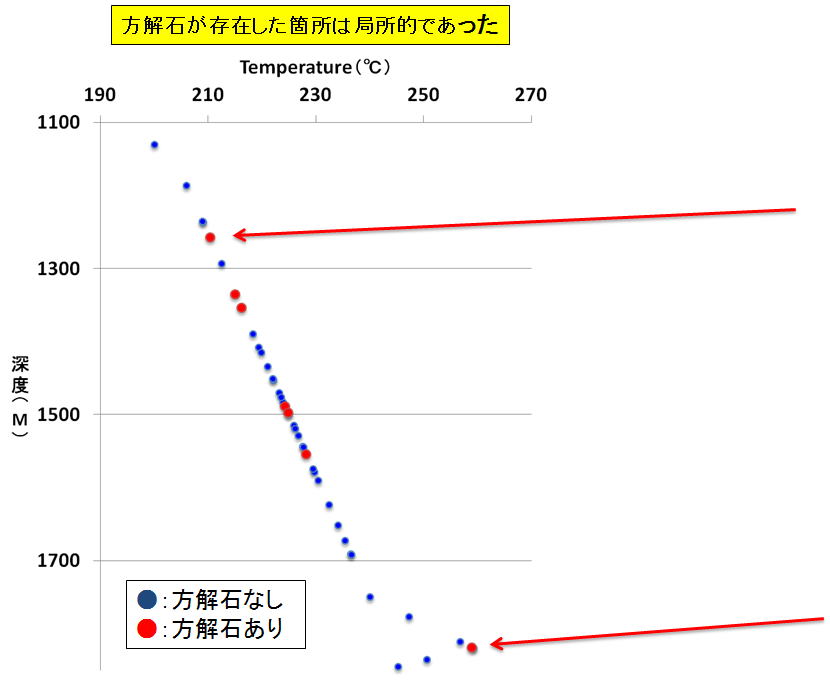

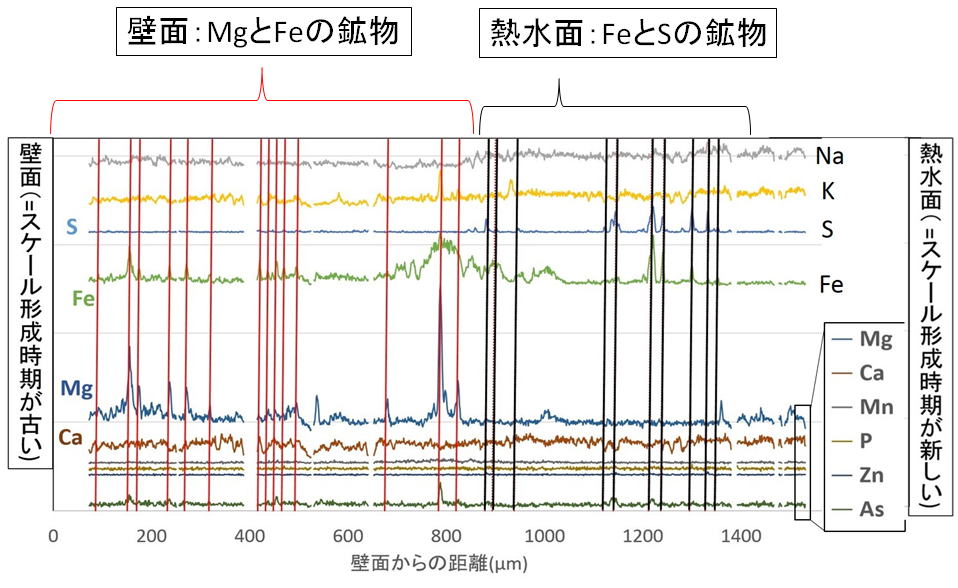

(U-~:上田ら、(2000)より) シリカスケール除去に関して、Alが核となり、熱水中のシリカ成分を取り込んでスケールを形成していくが、他にも核となる成分があるかどうかを検討した。配管内のシリカスケール形成初期ではAl, Mg, Fe、その後形成が進むとFe, Sがスケール形成に影響を与えている可能性がある(図9、10参照)。

またスケール中にはシリカ以外にも粘土鉱物が生成され、粘土鉱物の飽和度と熱水中のMg濃度が似た挙動を示すことから、Mgもスケール形成の原因となる可能性が高い。このことから熱水中のAlやMgを薬剤で除去することでスケール生成を抑制することが期待させる。

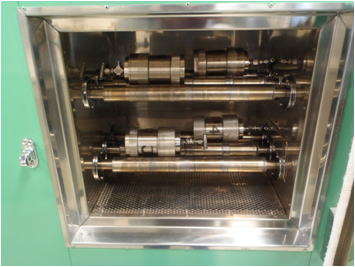

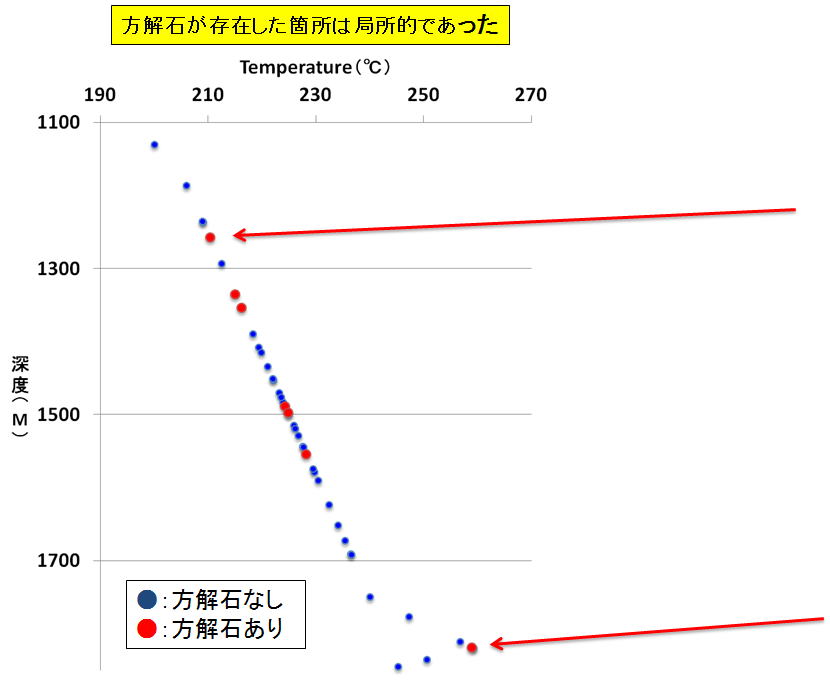

本地域の地熱流体がCO₂に富む理由として、同位体比の分析結果から火山性起源であること、また流体はOxygen Shiftした化石海水を起源としている可能性がある。岩石-CO₂反応試験においては、CO₂と反応させたものはより多くの成分を溶脱していると考えられ、鉱物固定化への期待度を示した。

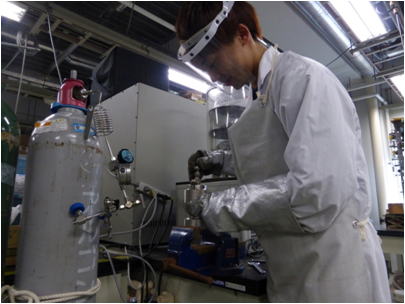

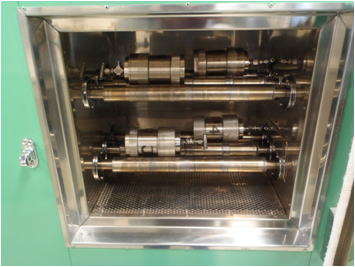

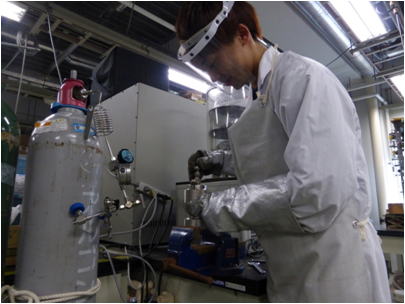

図14 岩石-CO₂反応試験の様子

図14 岩石-CO₂反応試験の様子

(左:回転炉による岩石-CO₂反応試験、右:溶液・岩石回収作業)

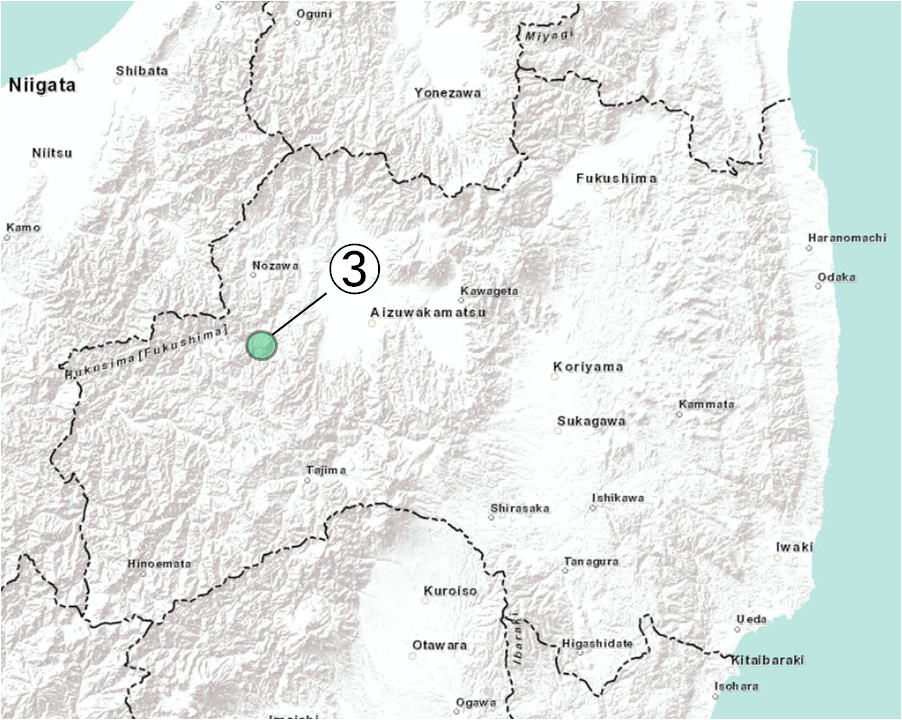

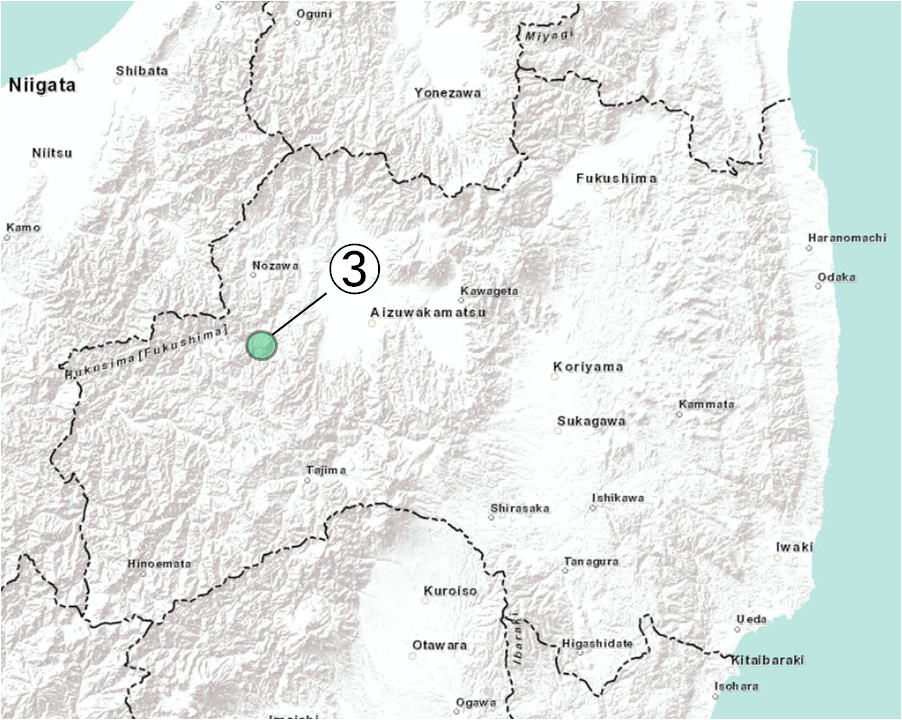

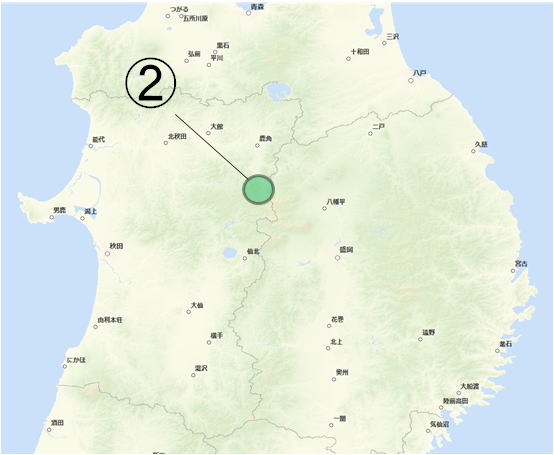

図13 研究試料採取地域(柳津西山地熱発電所)

図13 研究試料採取地域(柳津西山地熱発電所)

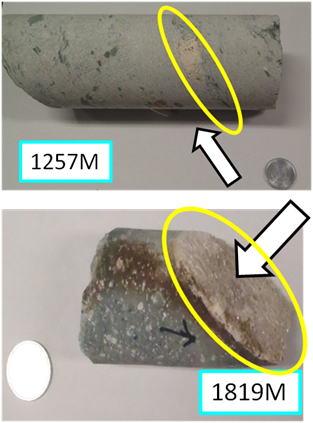

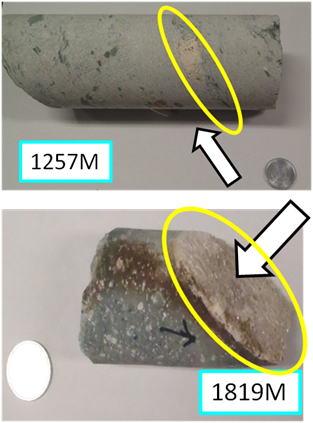

図15 各深度における岩石コアの様子

図15 各深度における岩石コアの様子 このジオリアクターの研究を行う大地は、福島県

奥会津地熱地域にある柳津西山地熱発電所から採取されたコアを研究対象とし、富山大学での室内試験においてCO₂排出量が多い原因を地熱流体の起源解析から行い、また岩石-CO₂反応試験からゼロエミッション型の発電所とするための条件決定を行うことを目標としている。

現在、地熱発電所では発電後の蒸気は大気へ放出しており、CO₂排出はもちろん、地熱貯留層内の水位が低下するなどの問題がある。この問題の解決策の1つとして、CO₂を鉱物化させるジオリアクターシステムがあります。

このシステムでは、発電後のCO₂を地下へ還元し、鉱物化させ、CO₂を地中に固定します。

蒸気と熱水を全量還元することで安定的で、よりクリーンな発電(ゼロエミッション発電)が可能になります。

図12 ジオリアクターシステム概念図

図12 ジオリアクターシステム概念図

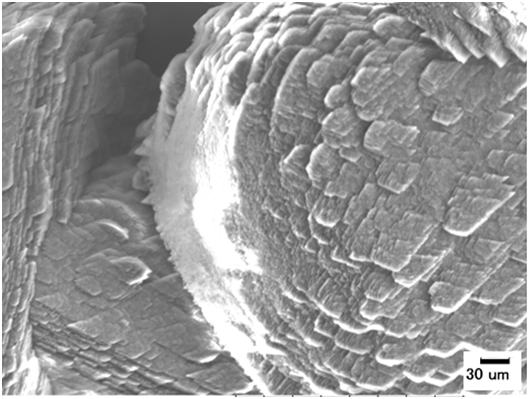

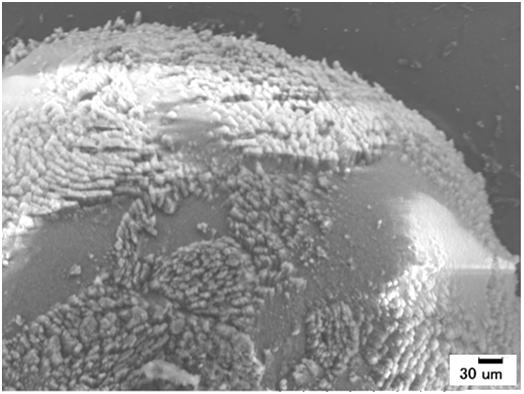

図9 スケール断面上における元素分布(図9の赤線上) 図10 スケールの断面図

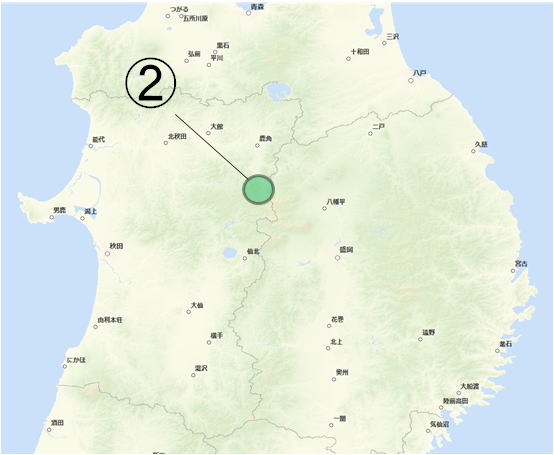

図9 スケール断面上における元素分布(図9の赤線上) 図10 スケールの断面図 図7 研究対象地域(澄川地熱発電所)

図7 研究対象地域(澄川地熱発電所) そこで地熱発電所では、主な沈殿物であるシリカスケールに着目し、その沈殿を抑制させる技術の開発を目指す。このシリカスケールの研究は、秋田県鹿角市にある澄川地熱発電所にて、池田と花島が①スケール除去に適した新たな薬剤の選定と②熱水中のシリカを回収することによるシリカ濃度の低下という二方面からスケール沈殿抑制の技術開発を行う。

地熱発電所では、地下から汲み上げた地熱流体を蒸気と熱水に分離し、蒸気でタービンを回して発電を行い、熱水は地下へと還元する。熱水が配管を流れる際、沈殿物(CaCO₃(炭酸カルシウム)

や SiO₂(シリカ))が付着し、配管の目詰まりを発生させ、熱水還元量の低下等を引き起こしてしまう。これらのスケールの中でも、地熱発電所ではシリカスケールが頻繁に沈殿することが確認される。シリカは薬剤によるpH調整によって比較的容易に除去できるが、別成分の沈殿物(硬石膏(CaSO₄)等)が生成される懸念がある。

* ゼロエミッション地熱発電における

CO₂流体の研究 *

* シリカスケール沈殿抑制に関する技術開発 *

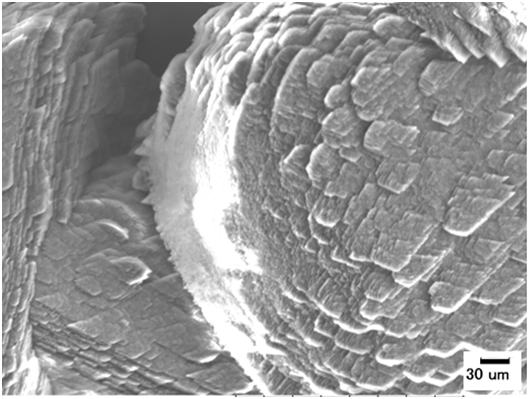

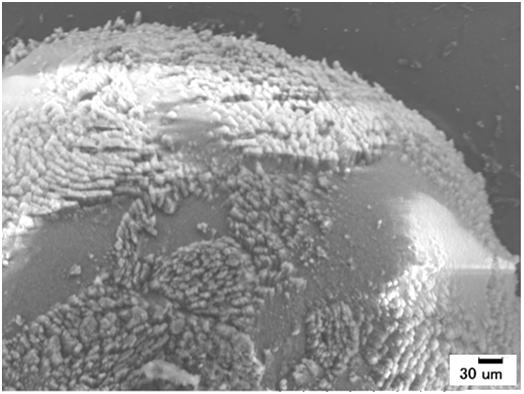

SEM(Miniscope Tm-1000)により沈殿物の表面を観察した結果、バクテリアを添加したものとしなかったもので炭酸カルシウム沈殿物の結晶構造に違いが見られた(図6)。このことによりバクテリアの存在は、炭酸塩鉱物の沈殿速度だけでなく、結晶成長の過程においても影響を及ぼすことが示唆された。

今後、①炭酸塩鉱物沈殿を促進または抑制するバクテリアの特定、②その効果が大きいまたは小さい環境を特定することにより、バクテリアによる沈殿速度のコントロールを行うことができると考えられる。

図6 炭酸カルシウムの結晶

図6 炭酸カルシウムの結晶

(上:バクテリア無し 下:バクテリア有り) 2種類の野外試験を行い、予想した通りバクテリアが炭酸カルシウムの沈殿を促進もしくは抑制する働きを示したことが分かった。そこで特定のバクテリアを用いて、どのような条件で炭酸カルシウムの沈殿に影響が生じるか検討するバクテリア添加試験を行った。

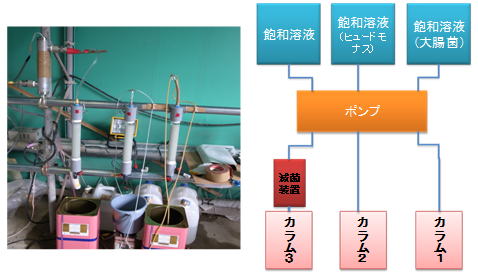

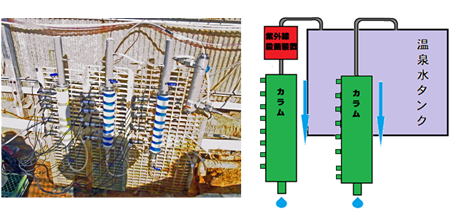

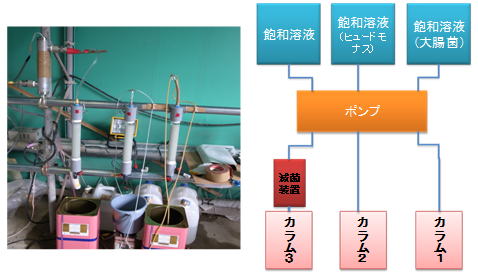

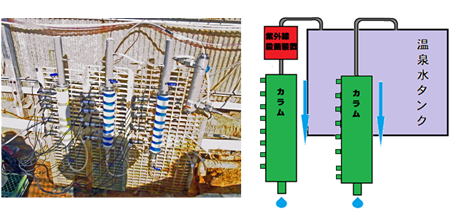

これを担当する名生は2種類の野外試験と富山大学での

室内試験から研究を行っている(図3)。大学での室内試験

では、様々な条件で沈殿の形成変化を確認している。野外

試験では、秋田県雄勝試験場にて、人工的にバクテリアを

加えた炭酸カルシウム沈降試験と長野県松代温泉にて、

実際に使用されている温泉水を用いて、天然のバクテリア

を使った滅菌試験を行った(図4)。

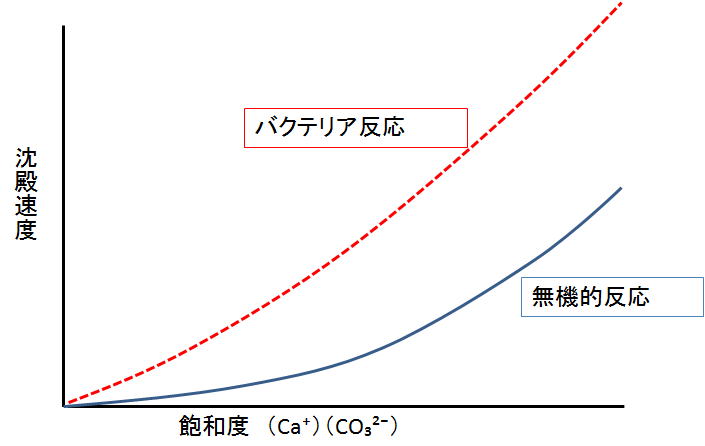

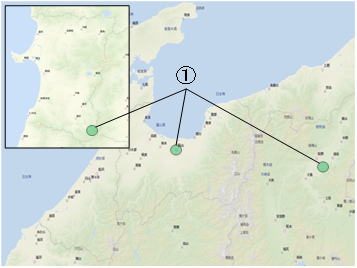

温泉水や熱水を利用して温泉発電や地熱発電を行う際に、流体中に含まれる CaCO₃(炭酸カルシウム) や SiO₂(シリカ)が還元井やその周辺にスケールとして沈殿することが知られている(図1)。これらのスケールは熱効率の低下をまねき、発電出力の低下やスケール除去に伴うコストの増加が考えられる。このうち炭酸塩鉱物(CaCO₃)の沈殿にはバクテリアが寄与している可能性がある。炭酸塩鉱物の沈殿は飽和度に対して図2のような沈殿速度をとることが知られているが、ここにバクテリアが加わると低い飽和度でも高い沈殿速度が期待される。そこでこの研究では、①バクテリアと炭酸塩鉱物沈殿現象の関係を探る。②飽和度と沈殿速度の関係を求める。③沈殿促進させるバクテリア種の同定。という流れでバクテリアを用いた炭酸塩鉱物沈殿のコントロールを目的としている。

図5 カラム試験の様子(左が秋田県雄勝試験場、中央と右が長野県松代温泉)

図5 カラム試験の様子(左が秋田県雄勝試験場、中央と右が長野県松代温泉)

図4 試験に使用したカラムの概要図

図4 試験に使用したカラムの概要図

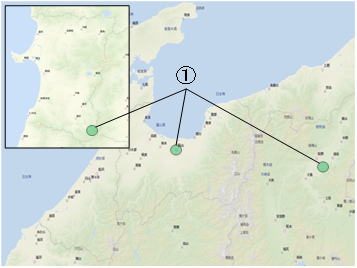

(左が雄勝試験場での炭酸カルシウム沈降試験、右が松代温泉での滅菌試験) 図3 スケール形成試験の研究地域

図3 スケール形成試験の研究地域

図1 炭酸塩鉱物(CaCO₃)のスケール 図2 飽和度と沈殿速度の関係

* バクテリアを用いた炭酸塩鉱物沈殿現象の研究 *

ジオリアクター

(スケール抑制・応用, CO2鉱物化)

研究紹介のページに戻る。

図5 カラム試験の様子(左が秋田県雄勝試験場、中央と右が長野県松代温泉)

図5 カラム試験の様子(左が秋田県雄勝試験場、中央と右が長野県松代温泉)

図4 試験に使用したカラムの概要図

図4 試験に使用したカラムの概要図 図3 スケール形成試験の研究地域

図3 スケール形成試験の研究地域