B1102)降水中超微量水銀の濃縮・定量 |

|

|

水銀は,大気中では主に原子状水銀(金属水銀がガス状となったもの)として存在していますが,その一部が水銀(II)に酸化され雨 等に取り込まれて地表に達していることが近年明らかとなり,世界各地で起こっている可能性が指摘されています。水銀の排出源は,主として火山噴火等の自然 由来のものと考えられていましたが,最近では石炭燃焼や廃棄物焼却等による寄与も指摘されています。水銀濃度が非汚染地域の100倍にも及ぶ数百ng/L という値も観測される地域もあり,野生動物等,生態系への影響が懸念されています。我が国においては,降水中の水銀濃度を長期にわたり観測した事例はほと んどありません。我が国に水銀雨が降っているのか,確認するためには,多くのポイントで降水中水銀濃度の観測を行い,水銀沈着量の面分布を明らかにするこ とが有用だと考えます。 |

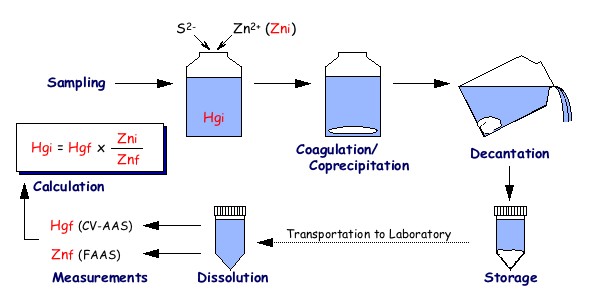

Fig. 1 降水中超微量水銀の定量方法 |

| このような観

点から,我々は,多点観測に利用可能な水銀定量法を考案し,それが十分降水中超微量水銀の定量に適用できることを明らかにしました。この方法では,まず,

降水に含まれる超微量水銀(数〜数十ng/L程度)を硫化物沈殿ー水酸化亜鉛凝集法により沈殿に捕集します。沈殿が沈んだら上澄み液を捨て,残った沈殿を

密閉容器に移します。捕集された水銀は,この状態で少なくとも20日間は損失なく保存できます。ここまでの操作には,特殊な器具や高価な試薬は一切使用せ

ず,操作に熟練も要さないことから,多くの方に利用してもらえると期待します。濃縮,保存した試料は,研究室に運び,沈殿溶解後,還元気化ー原子吸光分析

とフレーム原子吸光分析とを用いて水銀量と亜鉛量を測定し,それらの比から降水中水銀濃度を求めることができます。この方法を,実際の降水分析に適用した

ところ,富山市においては水銀濃度が2.7〜33.7ng/Lと不定期に変動していることが明らかとなりました。現在,その原因を多方面から検討している

ところです。 なお,本研究は文部科学省科学研究費補助金の助成を受けて実施しました。 |

|

|

【関連論文】◇ Shigehiro Kagaya, Yuka Serikawa, Ryosuke Yashima, Toshiyuki Tanaka, Kiyoshi Hasegawa, Bull. Chem. Soc. Jpn., in press. |

|