[19] Ge-In合金型ダイオードの試作

本実験では、p-n接合ダイオードを作製してもらい、自分たちで作製した素子のI-V特性、容量特性、波形観察などを評価してもらいます。このため、ダイオードの作製が非常に重要になるので、作製を失敗したりすることのないように注意が必要です。

作製に失敗すると測定できないので、作り直しになります。

Ge中に固溶したInの量(Na)の見積り方

合金層に溶け出したGe及びInの体積から求めます。

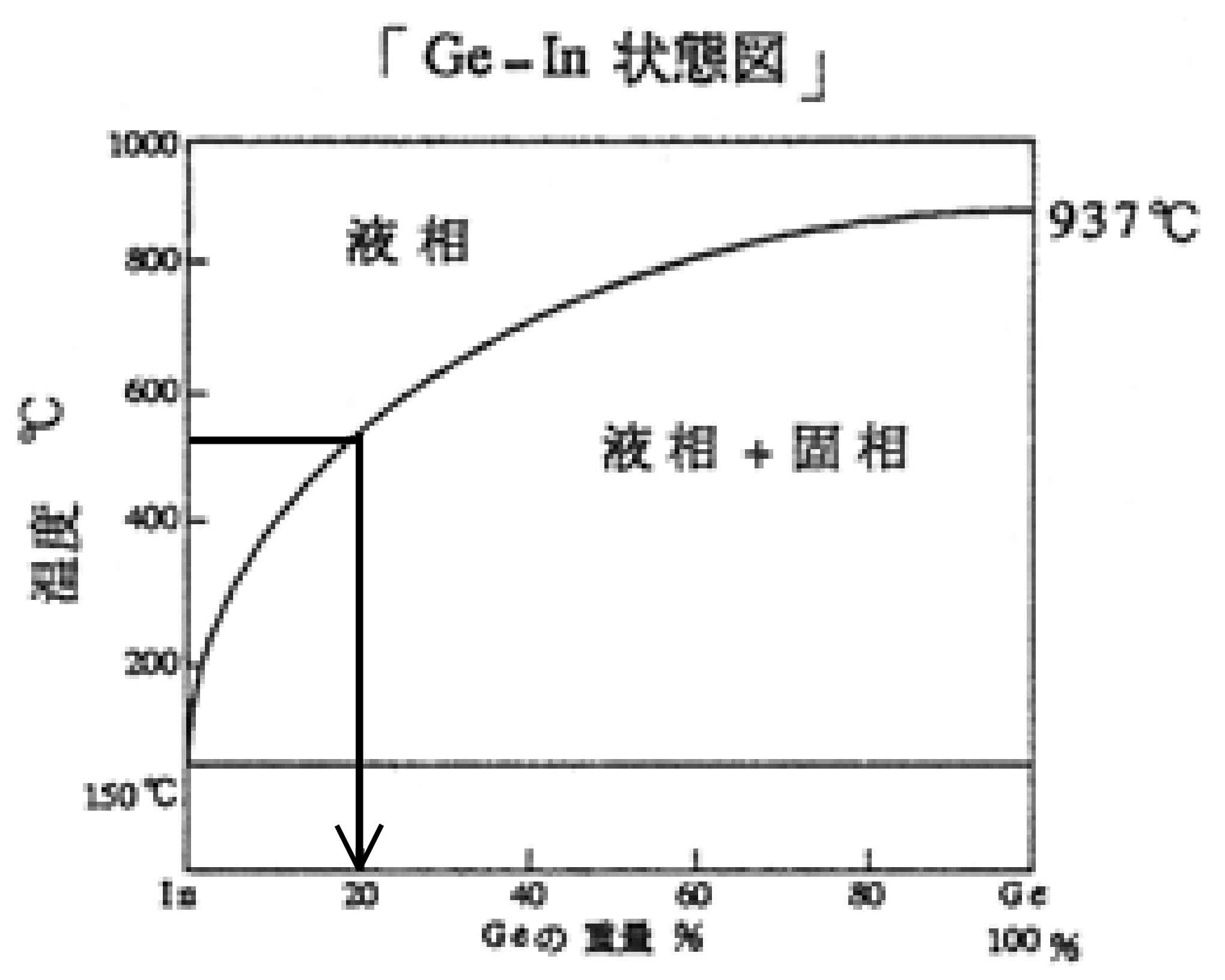

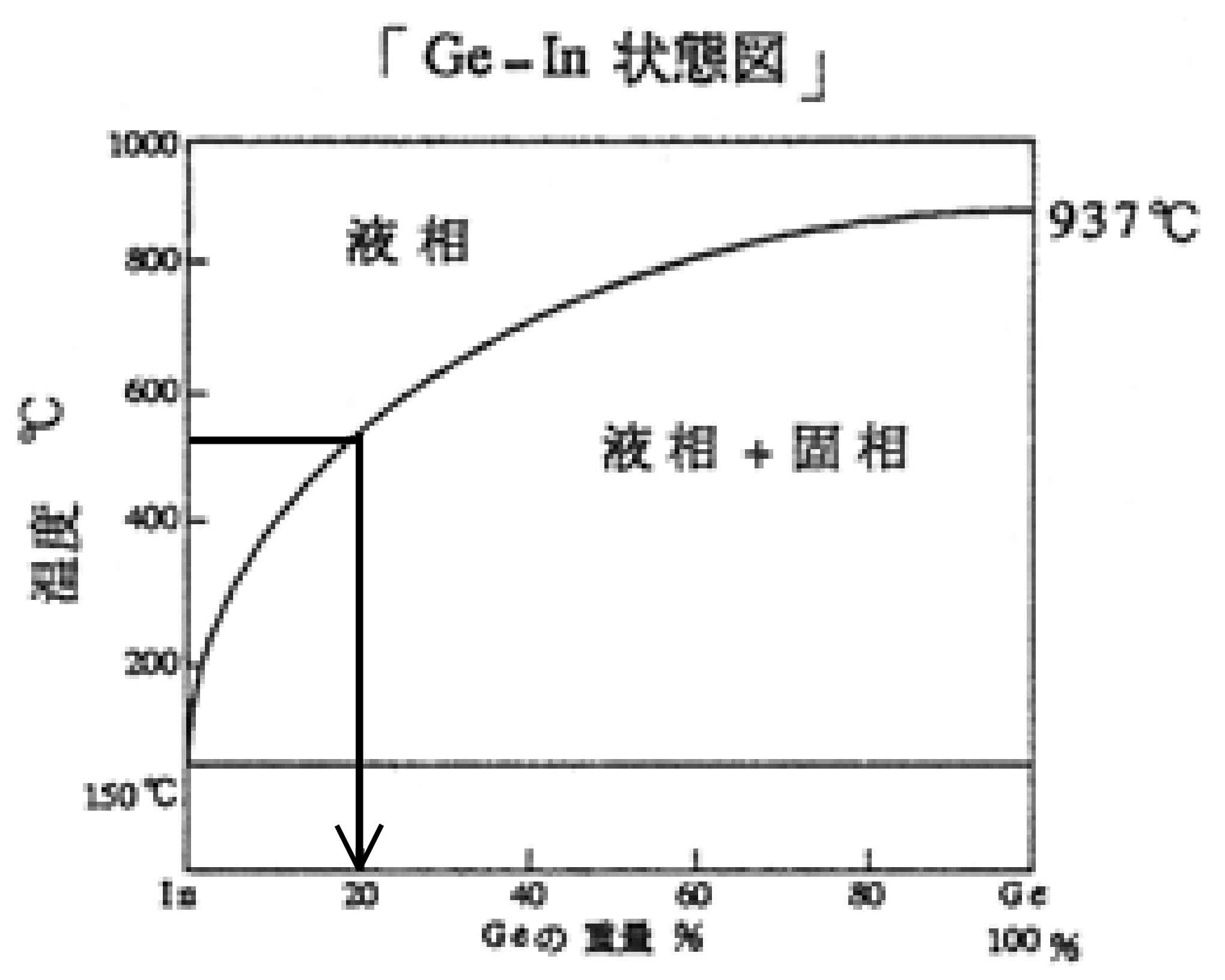

右の図のGe-Inの状態図から、合金化プロセス中の電気炉の温度からGeとInの重量比を求めます。図の場合、電気炉の温度を520℃としていますが、この場合にはInとGeの重さの割合がおよそ80:20となっています。 右の図のGe-Inの状態図から、合金化プロセス中の電気炉の温度からGeとInの重量比を求めます。図の場合、電気炉の温度を520℃としていますが、この場合にはInとGeの重さの割合がおよそ80:20となっています。

固体のInとGeの中からそれぞれVIn、VGeの体積が溶け出しているとすると、溶けたInとGeの質量はそれぞれ7.3×VIn、5.325×VGeとなります。520℃の場合では、この比が80:20となるので、

80:20 = 7.3×VIn:5.325×VGe

∴ VGe = 0.343×VIn

溶け合っているInの原子の数をNIn(個)、Geの原子の数をNGe(個)とすると、

NIn = {(7.3×VIn)/114.76}×6.02×1023 =

3.83×1022×VIn

NGe = {(5.325×VGe)/72.6}×6.02×1023 =

4.42×1022×VGe

となります。

この量はGeとInが溶け合っている状態、つまり液相で考えた場合の値です。しかし、ダイオードは固相なので、低温となりGeの合金を作るとき、つまり液→固になるときに、VInのうち0.1%がGe固相中に残り、99.9%がGeから追い出されてしまう偏析(へんせき)現象が起きます。このため、Ge固相中に残るIn原子の数N'Inは、

N'In = 0.001×NIn = 3.83×1019×VIn

(個)

となります。

この時Ge-In合金の体積は、VGe+0.001×VIn = 0.344×VIn

したがって、0.344×VInという体積のGe-In合金中にN'In個のInが含まれていることになります。

よって、単位体積あたりのInの原子数Naは

Na = N'In / (0.344×VIn) = (3.83×1019×VIn) / (0.344×VIn)

=

1.13×1020 (/cm3)

ちなみに、このInの濃度Naは、合金法で作製されているので、合金部分全域にわたって均一です。

事前学習のヒント

(Q-1) ~(Q-3)「半導体デバイス2」の講義資料を抜粋したものを →「こちら」 ←に用意します。参考にしてください。

(Q-5) 2.1節の最初の文章を熟読しましょう。その後、図6と表1を見れば作り方の大枠は分かるはず。まずは、

p-n接合の作り方の大枠を説明し、その後、それぞれの手順を行う理由の説明をしてください。

Ge基板やIn片を薬品でエッチングする理由を、「単結晶破壊層を取り除くため」とか、「表面酸化膜を取り除くため」と答えてほしいわけではありません。何故それらを取り除かなければいけないかを答えてください。

あとは、下の写真をヒントに考えてみてください。

ちなみに、

左の写真はInをイメージしています。右下が洗浄後。左と上は洗浄前。

真ん中の写真は、洗浄前のGe基板をいメージしています。

右の写真は、合金処理後のGe-In合金型ダイオードをいメージしています。

(Q-6) それぞれの物理量の単位を考えれば分かるはず。

(Q-5)、(Q-6)をしっかり理解できれば、報告事項6)で大きな間違いはしないはずです。

報告事項

1. 電気炉の温度の時間的変化(製作条件)

ダイオード作製中の電気炉の温度を時間に対してプロットします。縦軸を電気炉内の温度、横軸を時間としてグラフを書きます。グラフ用紙は長辺側を横軸にとります。このように作製中の電気炉内の温度を定期的にモニターすることで、実験のペースや炉の温度、合金化の時間などを把握でき、それによってその後の温度調節にフィードバックをかけることができるので、失敗が少なくなります。

2. 電流-電圧特性 -1V~1.5V (0.1V毎)。

(片対数プロットも添付のこと)

作製したダイオードの電流-電圧特性を調べます。縦軸を電流、横軸を電圧としてグラフを書きます。グラフ用紙は長辺側を縦軸にとります。逆バイアスを印加したときの電流は、見やすくするためにスケールを大きくとります。

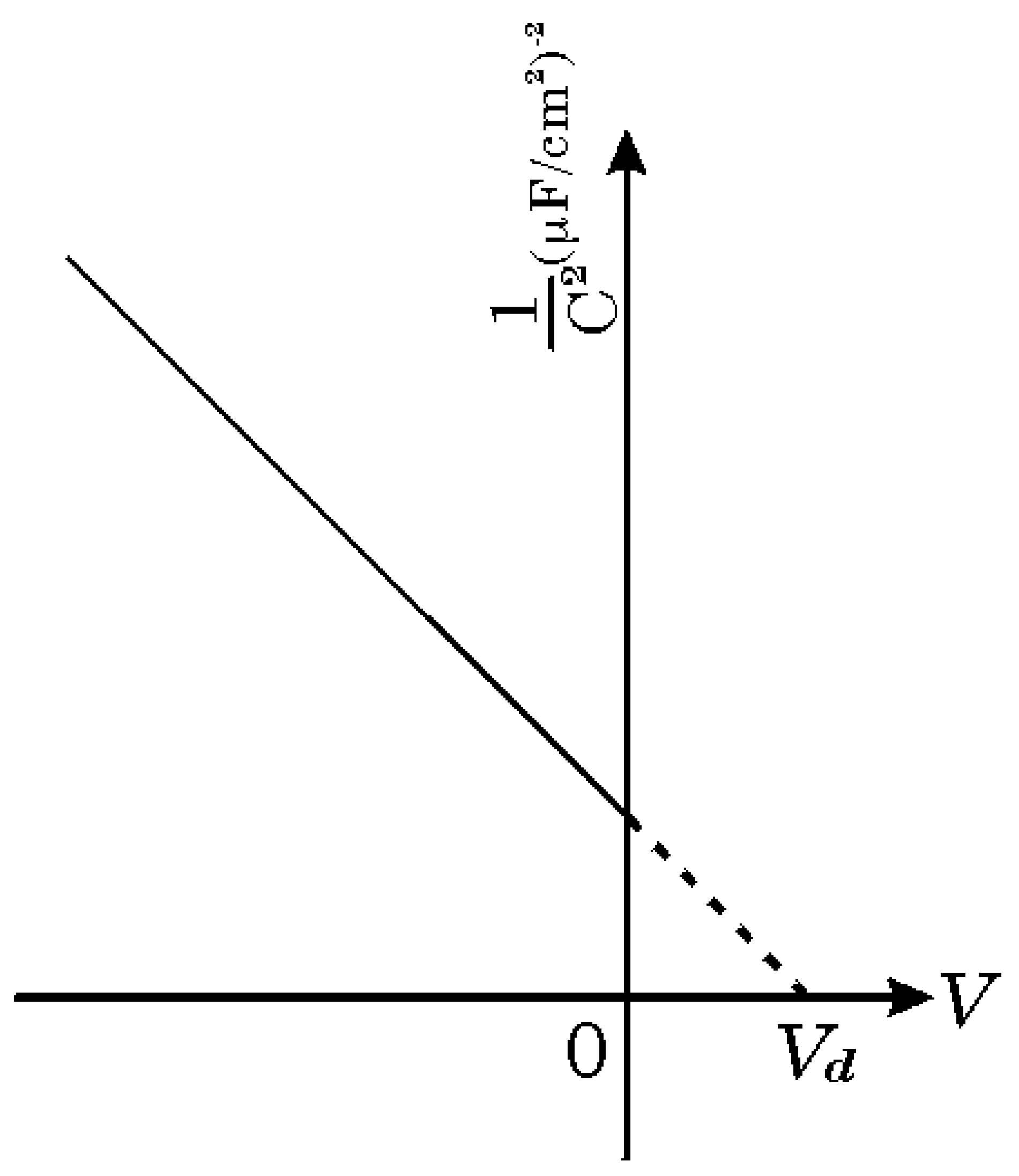

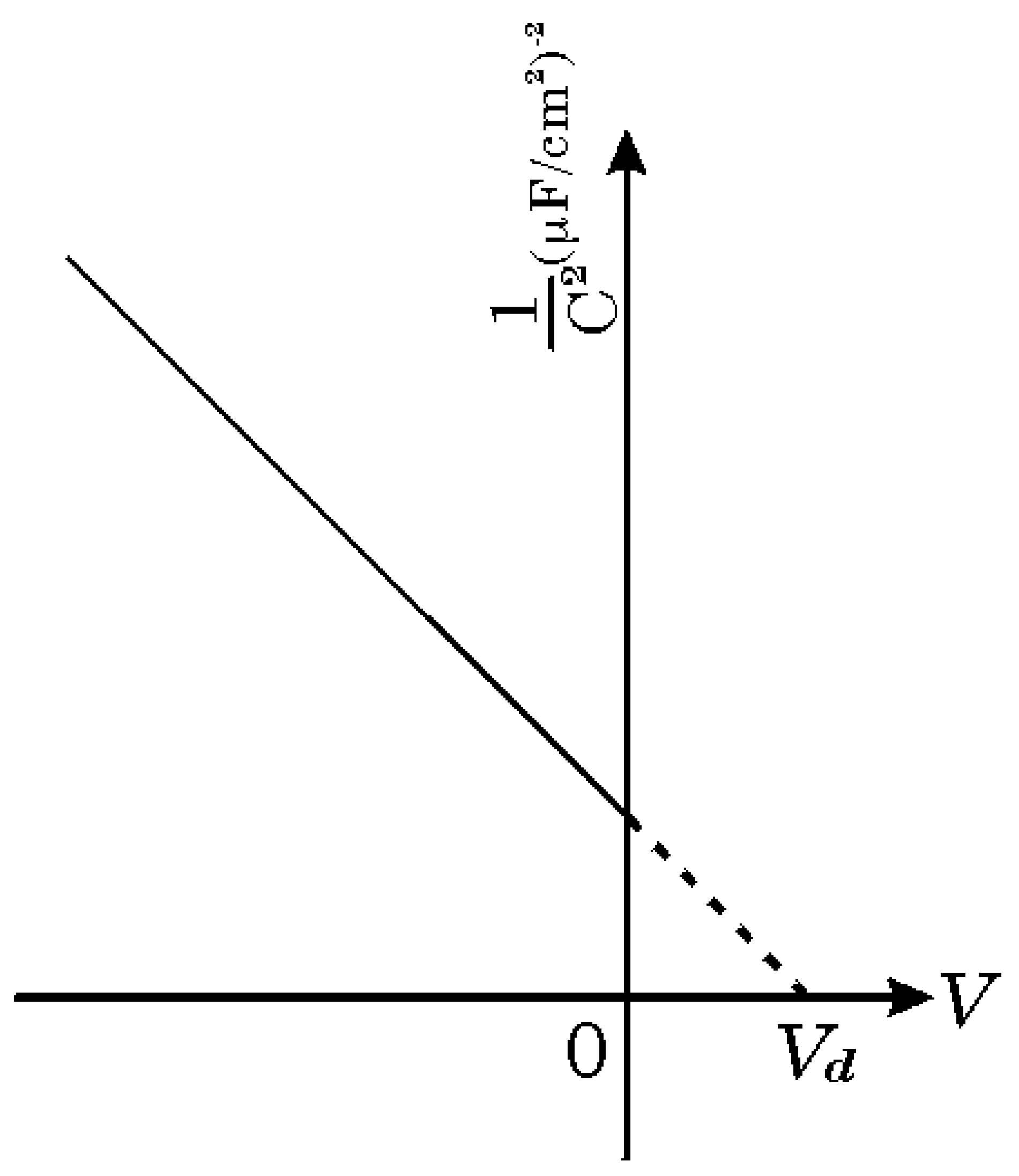

3. 電圧-容量特性 0V~-1V

(0.1V毎)。このグラフから拡散電位を求めよ。

LCメーターを用いて測定した、印加した電圧に対する容量をプロットします。縦軸に容量Csの2乗の逆数、横軸に印加した電圧をとります。グラフ用紙は長辺側を縦軸にとります。 LCメーターを用いて測定した、印加した電圧に対する容量をプロットします。縦軸に容量Csの2乗の逆数、横軸に印加した電圧をとります。グラフ用紙は長辺側を縦軸にとります。

-1~0Vの範囲でC-V特性を測定すると、グラフはある負の傾きを持った直線になります。その時の直線を横軸の正の方向にそのまま延ばしていくと、ある点でx軸と交わります。その値が拡散電位Vdとなります。右の図の点線で示した領域は、理論的に引いたものであって実際に測定したものではないので注意して下さい。

4. ifを決定するnの値を求めよ。

ifを表す式は式(8)です。この式で両辺の対数を取ると、その傾きはq/(nkT)になります。式(8)内のq/(nkT)はexpの肩に乗っているので、2.で書いた電流-電圧特性の対数プロット(恐らく”底”が10)のグラフの傾きではなく、対数プロット(”底”がe)したグラフの傾きからnを計算します。式(8)参照。

5. V=±Vdの電位における整流比を求めよ。

3.の電圧-容量特性のグラフから見積もった拡散電位を使います。電流-電圧特性のグラフにおいて、拡散電位の電圧を順、逆方向に印加したときに流れた電流の大きさの比を求めます。

6. 不純物濃度Ndを求めよ

実験テキストの(12)式と電圧-容量特性のグラフ、そして事前学習(Q-6)に示したNaの値を用いて見積もります。

容量Csと(Vd-V)との関係は(12)式で表わされます。よってグラフの傾きは2/(ese0qNa,d)となるので、この傾きをグラフから見積もると、Na,dの値が求まります。また、Na,dのうちNaは、事前学習(Q-6)ですでに分かっているので、Ndを計算することができます。

ただし、計算する際、単位を揃えてから計算すること。これまでに出てきたNaやNd の単位は、(/cm3)なので、真空の誘電率e0は、8.854x10-14 (F/cm)を使うと良いでしょう。後は、μF単位で表されているグラフの縦軸の値をF単位に直せば、真空の誘電率の単位系にそろいます。

ちなみに、Geの真性キャリア濃度は、2.4×1013 (/㎝3)程度です。計算した値が妥当かどうかの判断材料にしてください。

7. V=0での空間電荷領域の幅を求めよ。

ダイオードに電圧を印加していない場合(V=0)の空間電荷領域(空乏層)の幅を計算します。実験テキストの(10)式と(11)式を使ってV=0とした時のlpとlnをそれぞれ求めます。

8. 測定した交流信号の整流波形について、事前学習で描いた予想図との相違や何故測定したような結果になるのかを考察せよ。

事前学習(Q-4)及び報告事項2)を参考に説明してください。

9.

以上の結果から作製したp-n接合の特性を総合的に評価せよ。

自分たちが作ったp-n接合型ダイオードの特性を、測定あるいは計算で求めた値から、総合的に評価して見てください。

|

右の図のGe-Inの状態図から、合金化プロセス中の電気炉の温度からGeとInの重量比を求めます。図の場合、電気炉の温度を520℃としていますが、この場合にはInとGeの重さの割合がおよそ80:20となっています。

右の図のGe-Inの状態図から、合金化プロセス中の電気炉の温度からGeとInの重量比を求めます。図の場合、電気炉の温度を520℃としていますが、この場合にはInとGeの重さの割合がおよそ80:20となっています。

LCメーターを用いて測定した、印加した電圧に対する容量をプロットします。縦軸に容量Csの2乗の逆数、横軸に印加した電圧をとります。グラフ用紙は長辺側を縦軸にとります。

LCメーターを用いて測定した、印加した電圧に対する容量をプロットします。縦軸に容量Csの2乗の逆数、横軸に印加した電圧をとります。グラフ用紙は長辺側を縦軸にとります。