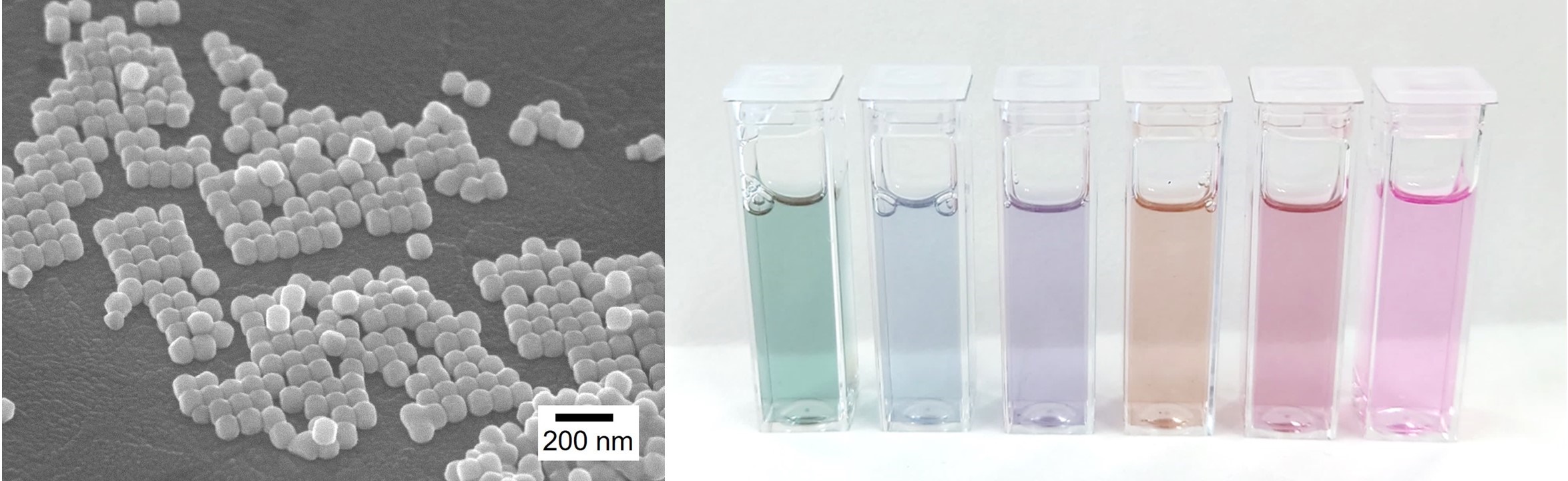

ナノメートルスケールの微粒子(ナノ粒子)や微細構造(ナノ構造)は、普段私たちが目にしているマクロスケールの物質は異なるユニークな光学特性を発現します。例えば「金(Au)」と聞くと、普通は金メダルや金の延べ棒のようなものをイメージしますが、ナノ粒子にすると、局在型表面プラズモン共鳴(以下プラズモン共鳴)とよばれる現象によって、可視から近赤外域の光を強く吸収するようになります。

このようなナノ材料の光学特性は、個々の粒子のサイズや形状だけでなく、粒子の配置(粒子間距離や周期性など)や、ナノ構造の組み合わせによっても大きく変化します。そのため、「思い通りのナノ構造をつくる」ことが、ナノ材料の機能を引き出し、新しい応用を開拓するカギとなります。

私たちの研究室では、「化学と光の力で思い通りのナノ構造を創り、その機能を引き出す」を合言葉に、化学合成と光電気化学的な手法を駆使しながら、様々なナノ構造の作製手法の開発と、新しい光機能の発現を目指しています。

光によって駆動される酸化還元反応を光電気化学反応とよび、光を当てたところで物質を析出させたり、溶解したりすることができます。私たちは、光を当てる物質の形状や、光の照射方法などを工夫し、光電気化学反応が起きる場所をうまくコントロールすることで、制御されたナノ構造を作製する手法を研究しています。

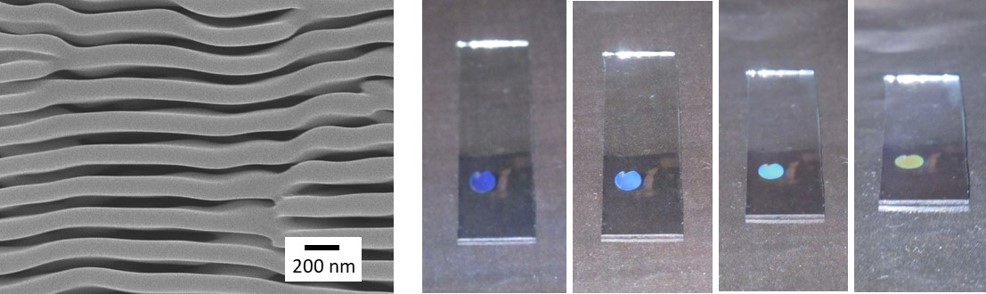

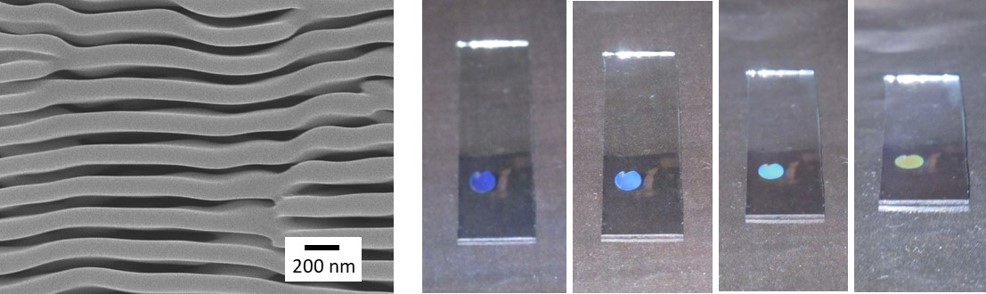

例えば、透明電極に直線偏光を照射して光酸化析出反応を駆動すると、以下に示すようなナノ周期構造が偏光方向に沿って形成されることが明らかになっています(ACS Appl. Nano Mater., 7, 5426-5433 (2024))。光を当てるだけで簡便かつ大面積に制御されたナノ構造を作製できるため、適応できるナノ構造や物質の拡大を目指して研究を行っています。

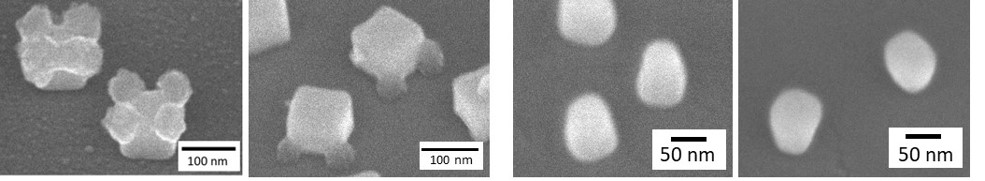

光はその波長程度にまでしか集光できないため、光を使ってナノメートルレベルの加工を施すことは一般的には困難です。一方、プラズモン共鳴を示すナノ粒子を使うと、光を粒子の表面から数十ナノメートル程度の領域に閉じ込めることができます。私たちはこの特徴を利用し、ナノ粒子表面の特定の部位でナノスケールの光電気化学反応を駆動することで、ナノ粒子を加工する方法を研究しています。

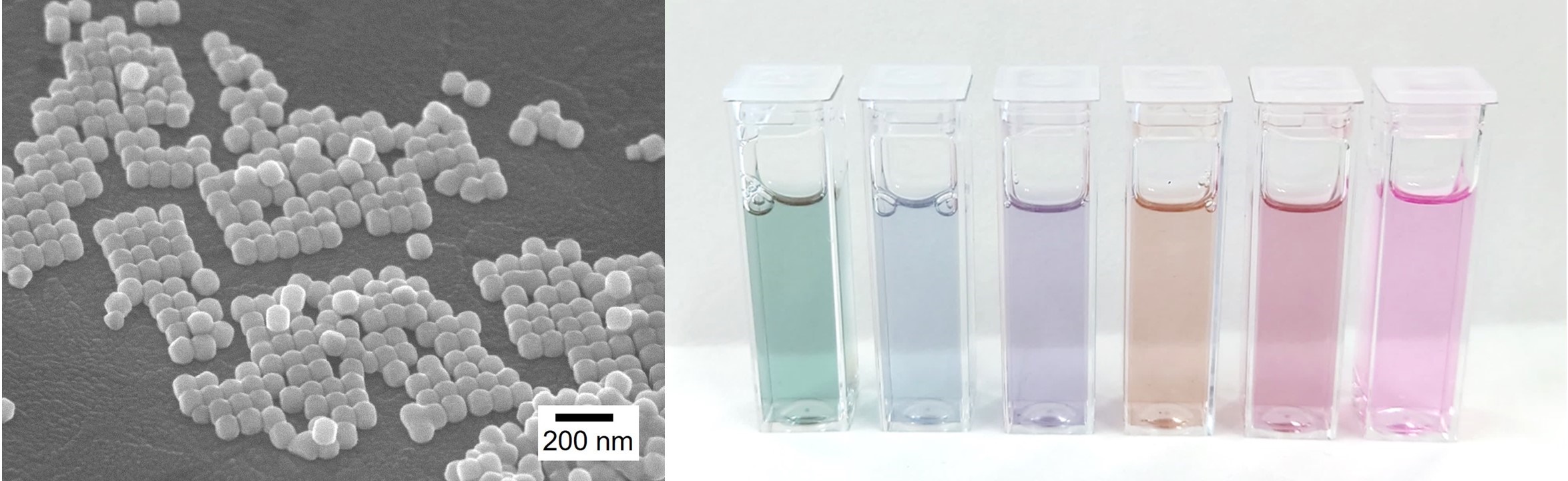

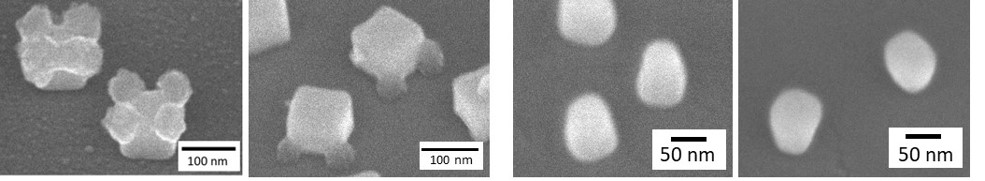

例えば、以下に示すように、立方体型の金ナノ粒子(金ナノキューブ)に緑色の光をあてて酸化析出反応や酸化溶解反応を起こすと、ナノキューブの上面部分でのみ反応を起こすことができます。一方、赤色の光をあてて同じ反応を起こすと、ナノキューブと電極の界面付近でのみ反応が起こります。このように、照射波長を変えることで異なるナノ構造を作り分けることができます(Nanoscale, 11, 19455-19461 (2019))。現在、利用可能な反応の拡張や部位選択性の向上、加工によるナノ粒子の高機能化などを目指して研究を行っています。

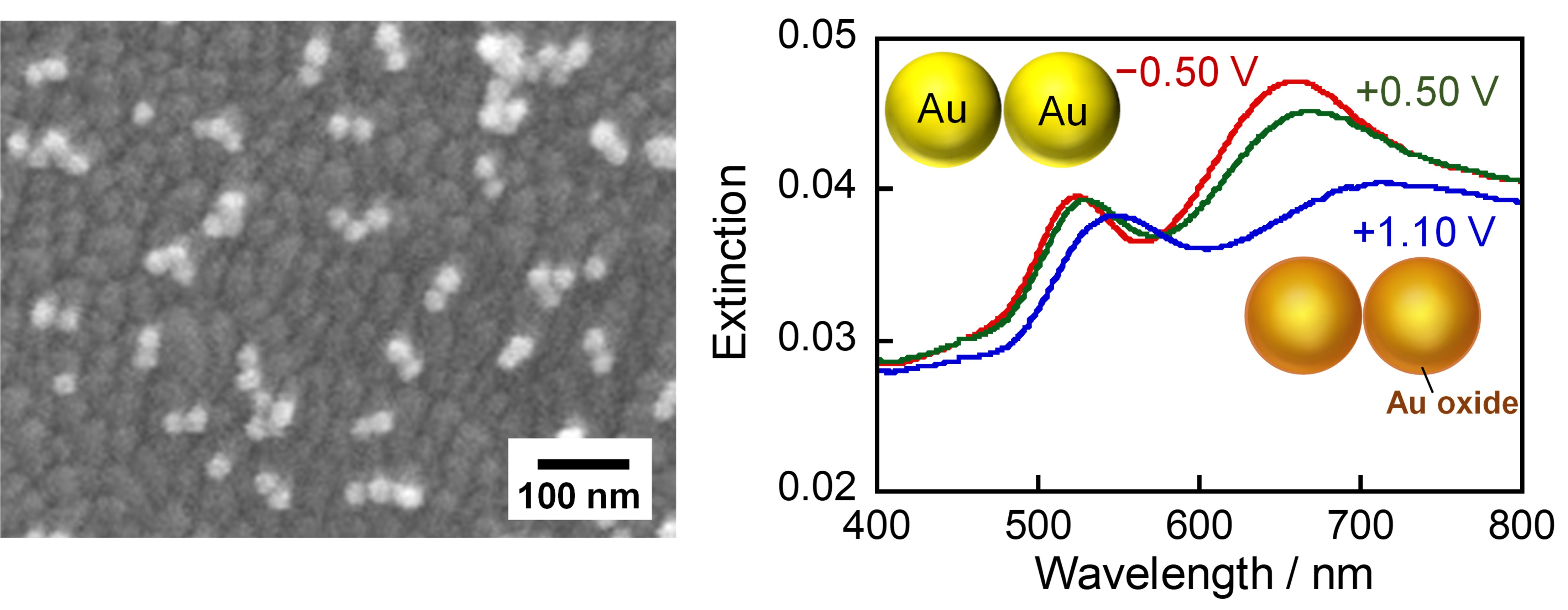

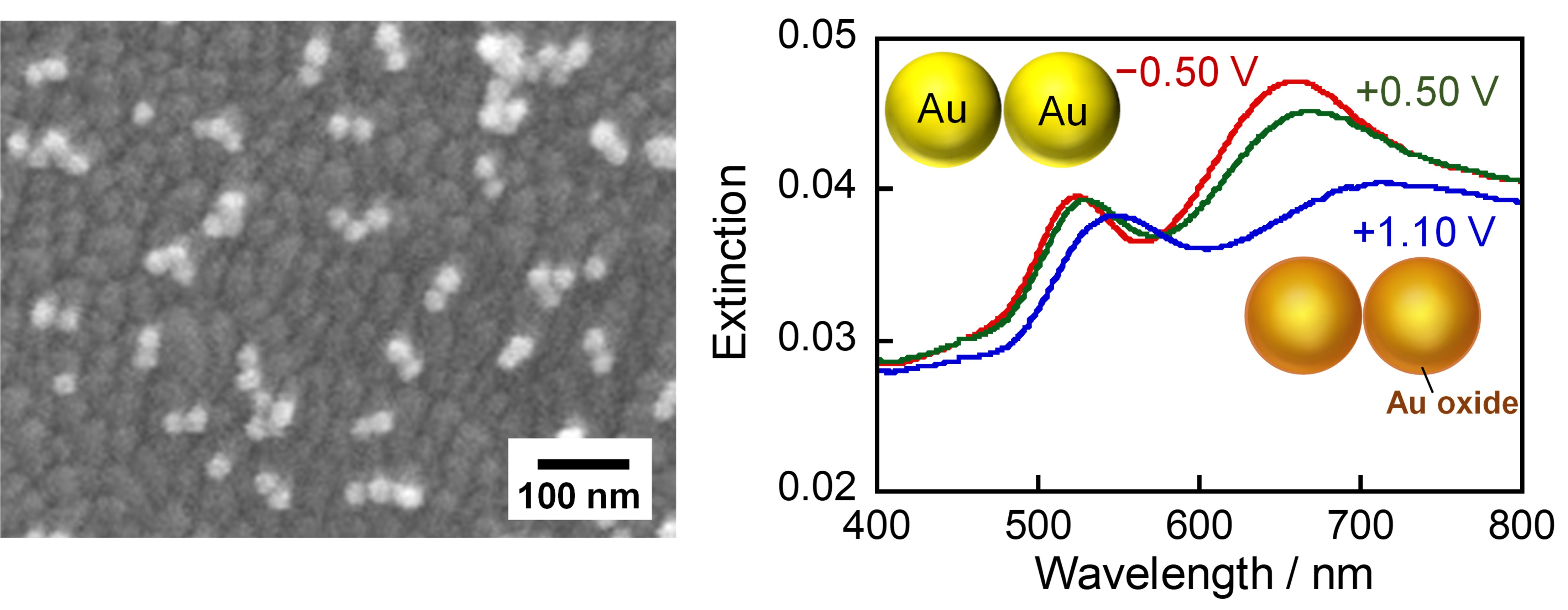

一般的に、金は化学的に安定で酸化しない金属とされていますが、電気化学や光電気化学の分野では、金に貴な(=正側の)電位を印加する実験や、金ナノ粒子に光を吸収させる実験を行った際に、金の表面酸化反応が起きる場合があります。金酸化物層の厚さは非常に薄く、サブナノからナノメートルオーダーと言われています。そのため、例えばプラズモン共鳴を示す金ナノ粒子の表面を酸化しても、特性はそれほど大きくは変化しません。

しかしながら、以下に示すような、金ナノ粒子が粒子同士が近接した(けれども接触はしていない)集合体構造をうまく作ってやると、表面の酸化だけで非常に大きく、しかも可逆的に吸収特性を変化させられることがわかりました(Chem. Commun., 60, 7870-7873 (2024))。これは、「思い通りのナノ構造を創り、その機能を引き出した」実例と言えます。このように、これまでにあまり注目されてこなかった金の表面酸化反応を利用した研究を行っています。

最終更新日:2024年11月18日

(随時更新予定)