サイエンスアゴラ2014

サイエンスアゴラ2014への参加記録です

サイエンスアゴラ2014(東京台場地区周辺)

| 日程 | 2014年11月7日(金)、8日(土)、9日(日) |

|---|---|

| 会場 | 東京都江東区青海(東京台場地区周辺) |

| 主催 | 独立行政法人 科学技術振興機構(JST) |

企画タイトル

「富山きときとサイエンス」

(サイエンスカフェとやま,富山大学工学部科学マジックプロジェクト)

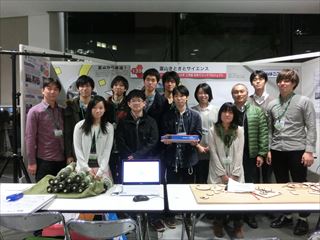

| 学部 | 氏名 |

|---|---|

| 知情4年 | 田林,中川 |

| 知情3年 | 新谷,竹熊,八木,鏑木 |

| 知情3年 | 打越,大津 |

| 教員 | 春木 |

準備

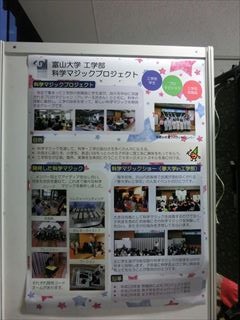

ポスター

「富山きときとサイエンスは」のブースには,他団体がいくつか参加しているため,科学マジックプロジェクトを積極的にアピールしなければなりません。そこで,来場者(特に大人の方)・出展者との交流を図るため,本プロジェクトの概要,経緯,実績等をまとめたA0ポスターを掲示しました。あえてパネルの外側に張り,人の目が留まるように配置を工夫しました。

実はこのポスターのおかげで,後に有名な方に会えるとはこの時は微塵も考えていませんでした。 苦労して準備した甲斐がありました。

1日目/ブース展示

ブース展示1日目は,あいにく天候は曇り気味だったが,始めは緩やかだったものの,少しずつ来場者の数が増えて賑わってきました。 当初,約20分程度のショー形式で科学マジックを披露する予定でした(実際に,その台本等の準備)。 しかし,実際にはこのローテーションでは来場者を待たせることとなり,形式を急きょ変更し,来場者それぞれに個別対応で3つの科学マジック

- 「ミニプレッシャー」

- 「予言マジック」

- 「忍者算」

を実際に体験してもらいました。 その際,必ず学生達から質問することにより,来場者に仕組みを予想してもらい,科学の原理について語り合いました。

出展した科学マジック/ミニプレッシャー

「プラスチックの板にフックを付けた「ミニプレッシャー」は,吸盤のように机に吸い付く科学マジックです。 板を机に置き綿をのせた瞬間,フックを引っ張っても持ち上がらなくなります。 この仕組みを主に小学生に質問したところ,「静電気」または「磁石」という回答でした。 実際には,大気圧です。

特に,この科学マジックは複雑でないため,小さな子供達(小学生以下)でも簡単に体験することできました。 通常,空気の重さを感じることはないため,子供から大人まで幅広く興味深い体験ができたようです。

出展した科学マジック/シャーマン(予言マジック)

ノートパソコンを使って選択された数字を予測する「予言マジック」です。 来場者に性別や血液型を入力してもらい,例えば数字を選択してもらいます。 その後,予言ボタンを押すと,その選択した数字がパソコン画面に表示されます。

子供だけでなく,大人にも質問したところ,「マウスが怪しい」,「どこかにセンサーがついている」等と返答があったが,詳細な仕組みを言い当てることはできませんでした。

出展した科学マジック/忍者算

この仕組みを完全に答えられる来場者はおらず,仕組みの半分を予想できる大人の方が数人いたようです。数字が書かれている巻物をいくつか選んでもらい,スタンドに並べてかけ,横に現れる(巻物に数に対応する桁数の)数字を上から下まで一瞬で足し算する科学マジックです。 会場では,学生と来場者が計算スピードを競いました。 皆,学生の答える速さに驚いたようです。

学生が丁寧に時間をかけてゆっくり原理を説明して,忍者算の面白さを知ってもらいました。 また,忍者算の後,自分で納得するまでゆっくり足し算を行い,結果を確認する子供もいました。

1日目/交流会

1日目/反省会

ともあれ初日のブース展示は大成功でした。 もちろん参加者全員で反省会です。

乾杯の後,各自,良かった点と悪かった点を話し,明日の展示に備えました。 ちゃんと準備をしっかりしても,あれがあれば良かった等,何かしら問題点が浮上するものです。

2日目/ブース展示

科学マジックの道具の中には,1日目で使い過ぎにより機能しなくなったものもあるため交換する等の対応を行いました。 また,初日と同様に,小さなホワイトボードに科学マジックの宣伝を書きました(文字やデザインは鏑木さん作)。 リーダー新谷君が集客に努めました。 前日の反省会で確認したことを活かし,1日目以上にアピールすることにしました。 徐々に天候にも恵まれ,1日目を上回る来場者でした。

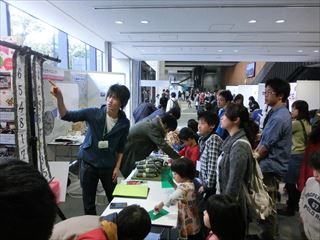

この会場は比較的,子供達が科学を体験しやすいエリアだったため,通路が通れなくなる程の賑わいの時もありました。 また,1日目と比べ,学生達はブース展示にも慣れてきて,役割分担を明確にし,交代等の効率化を図るようになりました。 そして,精神的な余裕も出てきたため,学生達の中には積極的に他のブースの出展者と交流も図るものもいました。

おわりに

「富山きときとサイエンス」のブースの来場者は300名程度ではないかと思われます。 当初,緊張も見られた学生でしたが,少しずつ来場者に積極的に声をかけ,子供達を驚かせたようです。 また,アゴラの由来である「交流の場」にふさわしく,科学マジックの原理について学生と来場者・出展者とで語り合うことができました。

科学マジックプロジェクトのポスター(写真2)をじっくり読んでおられる出展者の方に声をかけたところ,某TV局の理科の先生として数度出演されている方でした。 我々のような取り組みは「面白い」とコメントをくださいました。 また,他の来場者の方からは「大学は色々目的があって良い」と本プロジェクトを支持する言葉をいただきました。 さらに,某科学館の方から「我々の科学館で科学マジックを披露してもらえないか?」という口頭で依頼もありました。

とにかく「大成功」のイベントとなりました。