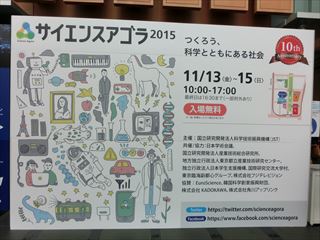

サイエンスアゴラ2015

サイエンスアゴラ2015への参加記録です

サイエンスアゴラ2015(東京台場地区周辺)

| 日程 | 2015年11月13日(金)、14日(土)、15日(日) |

|---|---|

| 会場 | 東京都江東区青海(東京台場地区周辺) |

| 主催 | 独立行政法人 科学技術振興機構(JST) |

企画タイトル

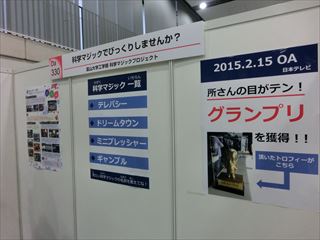

Da-330 「科学マジックでびっくりしませんか?」

| 学部 | 氏名 |

|---|---|

| 知情3年 | 打越,大津,鈴木,栖原,米澤 |

| 知情2年 | 池田 |

| 知情1年 | 土井 |

| 教員 | 春木 |

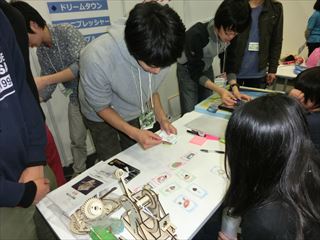

準備

ブース展示場所は,東京都立産業技術研究センターの2階です(昨年度は1階)。 条件付き採択のため,ブースの幅が少し狭く 3 m となりましたが,科学マジックをやるには何ら問題ありません。 壁にポスターを貼り,科学マジックの道具を並べて動作確認を行いました。

出展した科学マジック

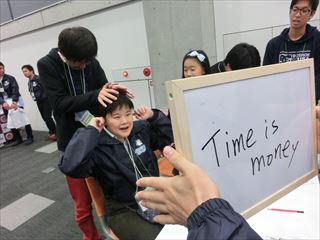

テレパシー

他のイベントでも好評な科学マジックです(日テレ系「所さんの目がテン!」でも披露)。 技術の進歩に加え,年を重ねるごとに我々も改良・工夫を凝らし,少しずつ成功率が上がっています。

- 来場者 A さんに, 来場者 B さんに伝えたいメッセージをホワイトボードに書いてもらう。

- 学生が,耳を塞いだ B さんの頭の上に手をおく。

- B さんにメッセージが伝わる!

簡単なメッセージであれば,小さな子供でも体験することができます。

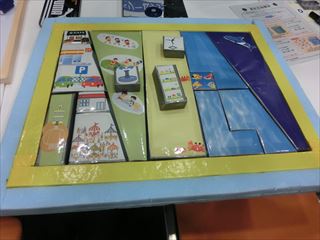

ドリームタウン

山,砂浜,街からなる,手作りのパズルです。 ほぼ隙間ないパズルですが,ピースを動かすことで,新しいピース(噴水,家,風車)がはまっていきます。 ピースの面積が変化するように感じられる不思議なパズルです。

- ドリームダウンの説明をする。

- 学生が隙間のない状態で「噴水」を作る。

- 次に,来場者に「家」を建ててもらう。

- さらに,学生に,海に「風車」も建設してもらう!

最初の状態から,新しいピースが 3 つもはまる不思議なパズルです。

出展した科学マジック/ミニプレッシャー

去年も展示した,未就学児でも体験できる数少ない科学マジックのひとつです。

- 来場者にプラスチックの板を持ってもらい,軽さを確認してもらう。

- 学生がこの板を机におき,魔法をかける。

- 来場者に板についているフックをまっすぐ上に引っ張ってもらう。

- 軽かった板が全く持ち上がらない!

大気圧を用いた有名な科学マジックです。 工夫すれば材料もかなり安くつき,手軽です。

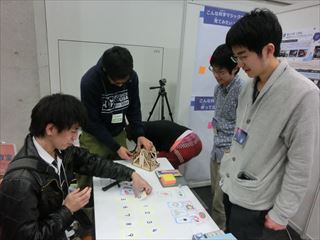

出展した科学マジック/ギャンブル

4 桁の計算を利用した科学マジックです。 選んだ富山の名産品の総額を,ランダムに選んだ 4 つの数字から当てることができます。

- 来場者に,(色別に)富山の名産品カードを 3 つ選んでもらう。

- 来場者に,0~9 の数字カードのうち 4 つランダムに選んでもらう。

- 来場者に,ある規則に従い,簡単な計算をしてもらい,答えを求めてもらう。

名産品カードの裏に書かれている金額の合計が,先程の答えと一致する。 学生・大人の方とじっくり,裏に隠された法則を語り合うことができます。

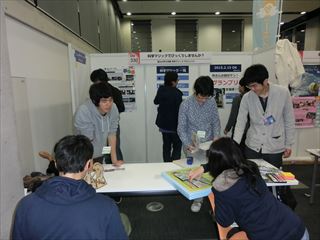

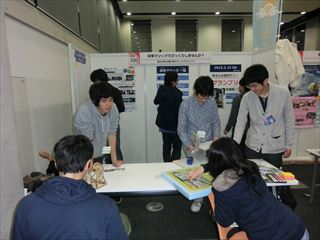

1日目/ブース展示

天候が雨ということもあり,前半は特に他のブースの方と交流をはかりました。 科学マジックを実現しながら,お互いのブースの内容を話し合い,早速,科学コミュニケーションをとることができました。

実は,富山からわざわざ来られた方もいらっしゃいました(実はお知り合い)。 ただ,富山から東京へと驚きました。 さらに,中には同じ富山大学工学部の学生も…

2日目/ブース展示

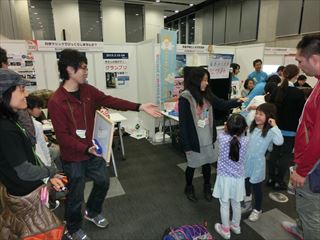

2日目は前日に比べ天候が回復したこもあり,イベント開始後,沢山の方が来られました。

TV 局の取材

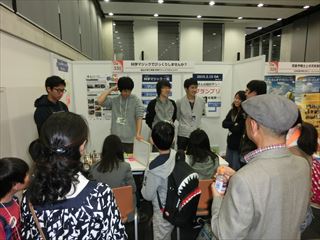

前日,学生から「ある来場者の方から『女優さんを連れてくるので取材させて欲しい』と言われた」と聞かされました。 そしてこの日,実際に取材に来られました。 近くにいた子供と一緒に「テレパシー」を実演し,その後「ドリームタウン」で楽しみました。 取材に来られた方々は Web 系ということですが,もし公開されたら我々の宣伝にもなります。

取材中も,ブースの周りには沢山の方が集まっておられました。 やはり取材中ということで,皆さん気になったらしいです。 その後も沢山の方がブースに来られ,学生は対応に追われました。

その後もブースは大盛況で,特に「テレパシー」は行列ができる程でした。 実際にテレパシーを体験できるというこもあり,並んででも!と思われるようです。 特に,この科学マジックは机や椅子を必要としないため,ブースの少し外側でも(本当はよくありませんが)来場者と盛り上がってました。 「どこから聞こえてきましたか?」と質問すると,無言の方,そして「上から何かが降りてきた」と表現する方もいらっしゃいます。

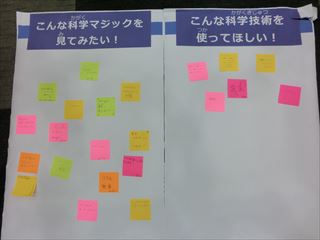

さて,来場者の方に

こんな科学マジックを見てみたい! こんな科学技術を使ってほしい! と質問しながら,科学コミュニケーションを図り,付箋に書いてもらうつもりでした。 しかし,あまりの来場者数のため,ゆっくり書いてもらう時間がなく,付箋の数自体は数えられる程度になってしまいました(今後の課題です)。 もちろん,これら貴重なコメントは今後の科学マジックの開発に参考にさせてもらいます。

おわりに

昨年,本イベントで実演した学生が数名いたことから,かなり安心して後ろから見ることができました。 今回が初めての学生も,時間が経つに連れ,一般の方とコミュニケーションをとれるようになりました。 ブース展示を交代で対応し,他のブースの見学等,昨年とは違った成果が見られました。