Japanese / English

富山大学

学術研究部 理学系

土'田 共生機能科学研究室

〒930-8555

富山市五福3190

e-mail:

tsuchida AT sci.u-toyama.ac.jp

(スペースをとって"AT"を@に変換してください)

代表電話:076-445-6011

|

研究の背景 - 共生と昆虫 -

自然界では、生物は他の様々な生物と密接にかかわりあって存在しています。そのような他種生物との関係性は、”共生(Symbiosis)”とよばれており、相利共生(Mutualism)や寄生(Parasitism)を含む、「共に生きる」上で生じるすべての関係性を内包する概念です。現存する生物種の過半数を締める昆虫は生物多様性の宝庫であり、多様な環境で様々な生物と密接な共生関係を築いています。昆虫類には、植物や微生物といった、高次分類群を超えた生物との間にも高度な共生関係が存在します。

我々は、生態系における共生関係の多様性や、共生が及ぼす影響、共生の生理・分子機構といった基礎研究と、共生系を標的とした全く新しい害虫防除法の開発といった応用研究に取り組んでいます。

基礎研究

微生物との共生関係

最密接な空間で成立する関係として“内部共生”と呼ばれる現象が存在します。内部共生は、特殊な代謝系を持つ微生物を体内に恒常的に取り込む現象であり、宿主生物単独では利用困難な環境への適応を可能にし、生物進化や生態系に大きな影響を与えてきたと考えられています。

我々は、エンドウヒゲナガアブラムシ(論文1, 論文2)やタバココナジラミ(論文1, 論文2, プレスリリース)を対象として、自然環境における感染の実態や、感染が宿主に与える影響、宿主や外部環境との相互作用に関与する生理・分子機構の解明に取り組んでいます。

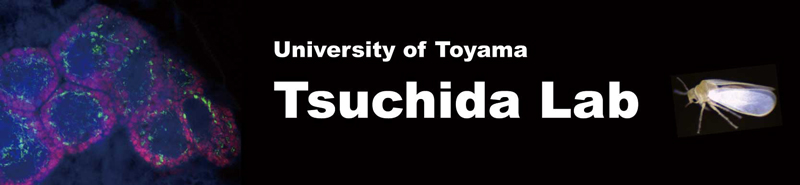

(左)共生細菌Rickettsiellaに感染すると、もともと赤色だったアブラムシの体色が緑色へと劇的に変化する.それにより、天敵からの逃れやすさが大きく変化. (右)アブラムシ体内の共生細菌. 赤:Rickettsiella; 緑:生存に必須の共生細菌Buchnera

(左)共生細菌Rickettsiellaに感染すると、もともと赤色だったアブラムシの体色が緑色へと劇的に変化する.それにより、天敵からの逃れやすさが大きく変化. (右)アブラムシ体内の共生細菌. 赤:Rickettsiella; 緑:生存に必須の共生細菌Buchnera

虫こぶ形成

ある種の昆虫により植物に誘導される異常組織である“虫こぶ”は、誘導した昆虫にとっての餌場や天敵からのシェルターとして機能することが知られています。昆虫が植物の組織を自身の都合が良いように造り変えてしまう本現象は、これまでに昆虫学や植物学、生態学、農学、進化学等、生物学の基礎から応用にわたる様々な分野から注目されてきました。しかし、虫こぶが形成される植物の多くは樹木であり、実験室内に持ち込んで操作を行うことが困難なことから、昆虫が植物組織を改変する機構の多くが未解明でした。

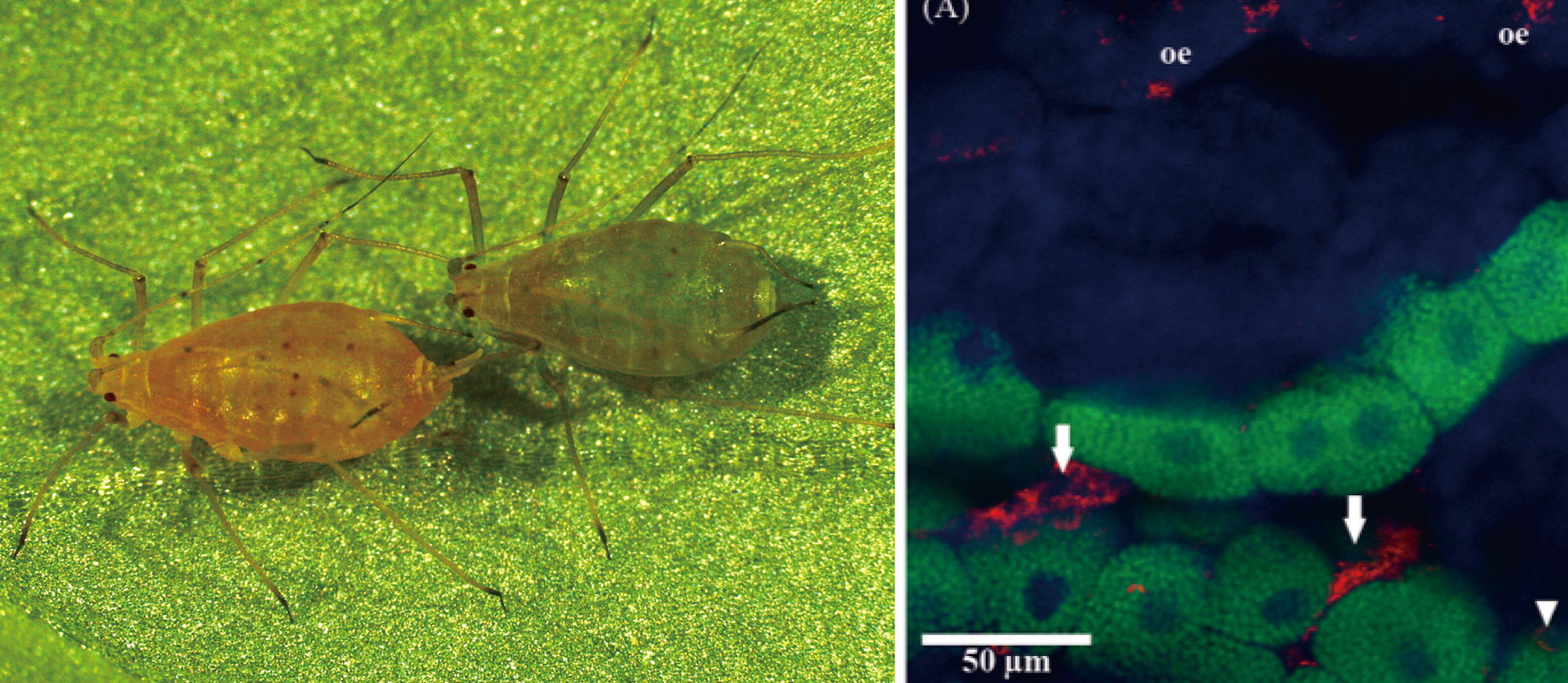

我々は、寄生植物にさらに寄生して虫こぶをつくるという興味深い生態をもつ、マダラケシツブゾウムシを実験室内で周年維持する系を確立しました(論文、プレスリリース)。この様々な実験操作を行うことが可能な系を用いて、虫瘤形成に関わる植物と昆虫、双方の分子メカニズムの解明に取り組んでいます。

(A) 蔓性寄生植物アメリカネナシカズラに形成された虫こぶ(矢尻で示された場所), (B) マダラケシツブゾウムシ

(A) 蔓性寄生植物アメリカネナシカズラに形成された虫こぶ(矢尻で示された場所), (B) マダラケシツブゾウムシ

マダラケシツブゾウムシによる虫瘤形成(早送り)

侵略的外来種の遺伝構造や生態

外来生物は、人間活動に伴って国外から侵入した生物の総称であり、地域の自然環境や農林水産業に多大な悪影響を与え、生物多様性を脅かすなど、様々な問題を引き起こしています。外来生物の侵入および分布拡大の防止は、国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」において目標15「陸の豊かさも守ろう」に定められており、世界的に大きな関心が寄せられています。

我々は、昆虫の共生関係を調査する過程で明らかになった外来昆虫の生態や、日本における集団遺伝構造に関する研究も行っています(タバココナジラミ新侵入系統に関するプレスリリース, シタベニハゴロモに関するプレスリリース)。これらの外来昆虫の生態にも、共生は重要な役割を果たしていると考えられます。

卵表面に保護に働くと考えられるワックスを塗りつけるシタベニハゴロモ. 本種は、韓国やアメリカで爆発的に増殖し、果樹に多大な経済的被害をもたらしている。日本においては2009年に石川県で初めて確認され、その後徐々に分布を広げてきている.

応用研究

昆虫の中には、高い環境適応力と爆発的な増殖力で農業害虫として重要な問題を引き起こしているものがいます。害虫の防除に用いられてきた従来型の殺虫剤には、殺虫剤耐性昆虫の出現や、周辺環境に悪影響を引き起こすといった問題があり、環境負荷が少なく、効果の高い防除法の開発が喫緊の課題となっています。

アブラムシやコナジラミ類は、様々な作物で「有害指定動物」に定められ、重要な経済被害をもたらす存在です。これらの吸汁性昆虫の増殖は、体内に生息する共生細菌による栄養供給で支えられており、共生細菌を除去すると成長が遅延し不妊となります。共生細菌と昆虫の間には極めて特異的な関係性があるため、体内の共生系は低環境負荷型防除資材開発の優れた標的となります。

我々は、基礎研究から明らかになった共生系の分子基盤を阻害する化合物を、ケミカルバイオロジー手法を用いて探索し、効果的な防除資材の開発に取り組んでいます。効率的な生物試験を行うための画像解析プログラムの開発も行っています。併せて、共生系を標的とした光による防除手法の開発にも鋭意取り組んでいます。

エンドウヒゲナガアブラムシ1個体からの大増殖. 長日条件下では、アブラムシは単為生殖によってクローンで増殖する.生後1週間で成虫となり、その後2週間の間に100個体程の子を産んで増殖する.

|