| 研究内容 | |

|

廃液・廃棄物の処理方法の開発研究 (この研究は加賀谷准教授が進めています) |

|

|

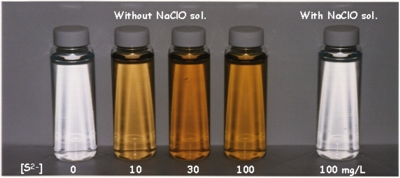

◆ 酸化還元・促進酸化法 同じような元素で構成され た物質でも,その構造によって有害性の程度,回収や処理の易難が異なる場合があります。我々は,酸化還元反応を利用して化学形態を制御することで,有害性 を低減することや回収・処理を容易にすることができると考え,様々な反応を基礎的に研究しているところです。また,最近水処理などへの応用が盛んな促進酸 化法についても基礎的な研究を行っています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

◆ 廃液・廃棄物処理 近年の環境問題に対する社 会的な関心の高まりを反映し,有害物質の環境中への排出がより厳しく規制される傾向にあります。しかし,廃水・廃棄物は組成が複雑で変動することもありま す。そのような中,多様な条件下で規制を守ることのできる処理技術を開発することを目指し,以下の4つの視点から研究を進めています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

◆ 再資源化法 循環型社会の構築が叫ば れ,再資源化への積極的な対応が望まれています。一般に,廃棄物には様々な物質が混ざっていますので,有価な物質をそれだけ分離できる技術が必要になりま す。また,再資源化のためには多くの費用が必要となり,また多くのエネルギーが消費され,それらが循環の妨げとなっているのが現状です。我々は,以下の3 つの視点から再資源化に取り組んでいます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|