|

たなべ未来創造塾<第5期>修了式は、コロナ禍を踏まえ、真砂田辺市長、講師陣、近畿財務局和歌山財務事務所、金融機関、後援機関、神島高校、たなべ未来創造塾修了生など約70名の関係者に限定するとともに、都市圏や姉妹塾(やつしろ未来創造塾、なんと未来創造塾、たなべプチ起業塾)からの参加などについては、オンラインで出席いただくことで、できるだけ密を避ける対策を講じたうえでの開催となった。

| 真砂市長(たなべ未来創造塾長) |

たなべ未来創造塾は、合併10年という節目を迎えるときに、今後の持続可能なまちづくりを考える中で、地域で活躍する人材を育成することが重要だという思いから創設し、これまで4期47名の修了生が生まれ、その約7割が実行しているとともに、それぞれがつながり、新しい価値が生み出されている。

また、修了生の皆さんには、高校や大学で講師を務めていただいたり、首都圏で開催している関係人口養成講座「たなコトアカデミー」や「熊野リボーンプロジェクト」などの取り組みにも協力していただいている。

今期は、コロナ禍ということで、例年にはない運営を余儀なくされ、交流についてもご苦労があったと思う。しかし、大きな時代の変わり目ということを考えれば、こうした節目に講義を通じて情報収集、自己研鑽できたということは、プラスに考えてほしい。

これからの発表を楽しみにしているが、いかに実践していくかが重要となるため、塾生自身はもちろんのこと、関係機関の皆さんも是非ご支援をよろしくお願いしたい。

| 近畿財務局和歌山財務事務所木村所長 |

今年度は、コロナ禍により、私たちの生活に大きな影響を及ぼしてきた。

5期生の皆さんは、三密回避という中で、これまでのような交流が図りづらいという状況であったと思う。近畿財務局では、地域貢献を果たすべく、観光振興や創業支援など地域活性化に向けた取組を行っており、その一環として、平成28年より若手中堅職員が中心となった「ちほめん」の活動を通じて、情報発信などの支援を行っている。

たなべ未来創造塾は、全国的にも注目を集めており、私もお伺いして熱く語り議論している様子を拝見したかったが、コロナ禍ということで実現できず、非常に残念な思い。こうしたことからも5期生のビジネスプラン発表を非常に楽しみにしている。

今日は、集中してしっかりと拝聴したい。本日発表されるビジネスプランの内容については、財務局内でも十分に共有し、実現に向けた一助になるような協力をさせていただければと考えている。

| 田辺市たなべ営業室 係長 鍋屋 安則 |

たなべ未来創造塾創設のきっかけとなった「価値創造プロジェクト」における戦略ビジョン・戦略プランの取組から開講までの経緯を紹介し、地域課題の解決や地域資源の活用をボランティアではなく、CSV、ビジネスの視点で考えていくという目的を踏まえ、大きなプロジェクトよりも地域に根差した小さなビジネスを数多く創出することで、それらがつながり大きな力となっていくことが大切であると説明するとともに、これまで講義を通じて学んできたポイントを解説し、これから発表するビジネスプランはあくまでもコンセプトであり、収支計画等の詳細について、金融機関や商工会議所、商工会の支援をお願いした。

また、

・地域課題と企業課題の両方を解決しているか

・自社や地域の強みをいかしているか

を特に注意しながら聞いていただきたいと話した。

塾生が作り上げたビジネスプランについて、1人3分の時間内で事業内容の要点、概要などを発表、ポスターセッションへと続く一言アピールを行った。

| プラン名 | 発表者 | |

|---|---|---|

| たなべ農家さん収入アップ大作戦 | 紀州物産(株)/田辺自動車学校 | 野村 晃大 |

| 新しいスモモ産地へ -廃棄から新しい価値を生み出す地域循環- |

松本農園 | 松本 一寿 |

| 「地域に愛され、世界を酔わせる」 和歌山発のクラフトリキュール |

(株)濱田 | 濱田 朝康 |

| クラウドファンディングで海外プチ販売 文化のタネを育てるマガジン創刊プロジェクト |

G.WORKS | 山本 玲子 |

| -クラフトの文化とアートを発信- | 松本 麻佐子 | |

| 小さなケーキ屋さんがつくるスイート小ミュニティ -龍神村から笑顔の輪が広がりますように- |

菓子工房HOCCO | 榎本 大志 |

| ママとこどもがつながるサードプレイス「andiamo!」 -「andiamo!」からママとこどもたちの明るい未来へ- |

the CUE | 土井 隆司 |

| ファミリーキャリアサポートプロジェクト -働くをもっと自由に自分らしく- |

(株)onlyone benefit | 小山 葵 |

| 梅干し屋が守る地域のウェルネス | (株)紀州わらべ | 那須 一徳 |

| KUMANOリトリートプロジェクト -水と樹の間に- |

(株)紀の国設備 | 森 智宏 |

| アイドルのいる洋服店 | Y'S COMPANY GAL | 横矢 雄一朗 |

ョンをしていくポスターセッションを開催していたが、コロナ禍を踏まえ、三密回避の観点から、休憩時に各自ご覧いただくこととした。

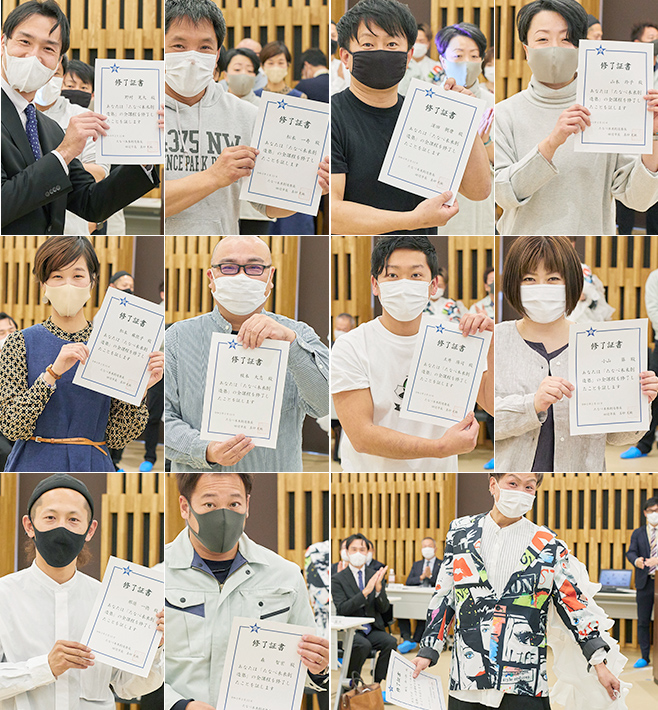

たなべ未来創造塾長の真砂市長から塾生一人ひとりに修了証が授与された。

座談会に先立ち、話題提供として、鍋屋係長から修了生のその後の取組を紹介するとともに、神島高校生徒からコロナ禍を踏まえた飲食店応援プロジェクトについてのプレゼンテーションが行われた。

トークセッションでは、「コロナ禍を踏まえた新たな価値創造とは」をテーマに、まず11名の塾生からたなべ未来創造塾に参加した感想や今後の抱負が述べられ、その後、真砂市長、木村所長、須藤支店長から講評を頂くとともに、連携機関や協力機関、後援機関、ご来場の皆さまからコメントを頂き、修了式を終えた。

普段、店を経営していく中で、基礎を忘れがちになる。講義を通じて、企業課題や地域課題を見直すことができた。今後、コミュニティを武器にしながら経営を改善させていきたい。

これまで地域との関わりは少なかったが、入塾して自分たちの地域は、自分たちで変えようという思いになった。これから少しずつ貢献できれば。

梅干し屋でありながら、実は梅が食べられない。未来塾の機会がなければ、両親のやってきた仕事に向き合うことがなかったと思う。今回のプランが成功かどうかはわからないが、結果で示していきたい。

これまで地域課題は他人ごとだったが、講義を通じて地域課題に対して自分の企業は何ができるかを見つめなおす機会となった。自分も地域課題を解決できるのではないかという自信になった。

Uターンで帰ってきて、漠然と地域を盛り上げたいと思っていたが、講義を通じて何が地域課題なのかを明確にでき、どう解決すれば自分の企業利益につながるかを考えることができた。

移住してきて田辺のことも知らず、知り合いもいない状況だった。それが一気に広がった。まずは、プランで発表したことを実践したい。

ビジネスに対しては疎く、入塾して良いのかと思ったが、開講式の際、木村副市長が文化を創っていってほしいと言われたことが印象に残っている。この歳になってやりたいことを人前で発表する貴重な機会をいただけたことに感謝したい。

会社を経営しているわけではないので、働きながら副業として何かできればと思い、入塾した。発表したプランを実現することで、一歩ずつ前に進んでいきたい。

変わっていくこと、変えていくことの楽しさを学んだ。同期と出会いつながりが変わっていく。事業を見直すことで自分の会社も変わっていく。自分が変えようとしている意識を持っていることがわかり、楽しくなった。今度は、修了生たちとつながって田辺を変えていく楽しさに変えていきたい。

両親が早くに亡くなり、一人で農業をやってきた。講義を通じて、農業以外は全く無知であることわかり、最初は何をやっていいのか悩んだが、皆さんに支えられて発表することができ、本当に感謝している。

講義を通じて、数値などを見ると、田辺市の未来に愕然とする反面、頑張らないといけないと思うことができた。いろんな業種の人たちがいることでいろんな見方があると気付かされた。相談できる仲間がいっぱいできたのが大きな財産。

冒頭に担当者から、地域課題と企業課題の両方を解決しているか、自社や地域の強みを生かしているか、の2点について特に注目してほしいという話があったが、もう一点、注意しながら聞いていたのは、「つながり」。

それぞれが連携を深めたうえでビジネスを考えているのはたなべ未来創造塾の特徴だと思う。

次の展開として、地域コミュニティとビジネスの両立につながっていけば。

また、未利用となっている公共施設や用地が増えてきている。こうしたものを活用して地域活性化に寄与できるような提案などをいただけるとありがたい。

皆さんの発表を聞いてたくましく感じた。

コロナ禍で経営のあり方を見直す機会となっているが、今日の皆さんの前向きにチャレンジしようとしているプランを聞いて、金融機関や会議所などの支援も得ながら、さらに事業者同士のつながりが生まれればと思う。

金融機関の協力により、借入の条件変更など柔軟な対応をしていただいている。その結果、貸出金が大幅に増加しており、緊急性の高い事業者に対しては、ひとまず行き届いているのではないかと考えている。

次の段階では、事業者の経営改善が課題となる。そのため、金融機関が関係者と連携を図りながら、支援を充実させていくことをお願いしたい。

全国各地に起業塾はあるが、地域課題をこれだけ真剣に考え、前向きに取り組んでいる塾は他にないと思う。

自信にあふれたプレゼンでワクワクした。演習が始まった当初は、抽象的なプランが多く、どうなるのか心配したが、皆さんが真剣に向き合った結果、すばらしい発表になったと思う。

同期、修了生とのつながりを大切にしていただきたい。今後、経営に悩むこともたくさんでてくると思うが、その時は未来塾のつながりが助けてくれるはず。

コロナ禍で今までの常識が大きく変わっているが、一方で、新たなビジネスチャンスも生まれている。

そのチャンスを生かすためには、地域課題解決の観点が重要で、地域に基盤を持ったプレーヤーが連携して取り組むことで田辺らしい、新しい価値が生まれると思う。

これまで47名の修了生を輩出してきたが、関係者の皆さんとの一体的な支援体制が高い評価をいただいており、地方創生の優良事例としても紹介されるようになってきた。

コロナ禍により、人の行動や生活が大きな影響を受けているが、こうした危機的状況だからこそ、新しい時代の新しいビジネスが生み出される機会と捉え、今期もたなべ未来創造塾を開催することとした

交流がしづらい状況ではあったが、今日の修了式を見ているとしっかりとつながりが醸成されていることがわかり、心強さを感じた。 5期生のビジネス実現に向けて、皆さんのご支援をお願いしたい。