|

たなべ未来創造塾<第4期>修了式は、真砂田辺市長、武山富山大学理事・副学長、講師陣、田辺市関係者、富山大学関係者、近畿財務局長、近畿財務局和歌山財務事務所、金融機関、後援機関、神島高校、南砺市関係者、高岡市関係者など約120名が参加し、塾生12名による最終プレゼンテーションとポスターセッション、修了証の授与、トークセッションが行われ、約8か月にわたり開催された全カリキュラムが終了した。

| 真砂市長(たなべ未来創造塾長) |

これまでたなべ未来創造塾から35名の修了生が生まれ、その約7割が実行しているということで、考えていた以上に大きな効果がでている。

また、塾生や修了生同士だけではなく、都会に住みながら地方に関わりたいという方を対象にたなコトアカデミーを開催する中で、都市圏住民と修了生との新たなつながりも生まれている。

さらに、首都圏企業の若手社員の皆さんと修了生が、たなべ未来創造塾修了式で発表したビジネスプランについて、研修を通じてブラッシュアップする事業もはじめており、関係人口の創出に向けて積極的に取り組んでいるところである。

これからビジネスプランを発表してもらうわけだが、是非実行につなげていただきたい。実行することで、新たな人とのつながりが生まれていくと思う。

| 近畿財務局青木局長 |

近畿財務局は、金融機関の監督や国有財産の管理などの業務とともに、地方創生に取り組む自治体や金融機関などの応援をさせていただいている。

近畿財務局長に就任する際に、内閣府まち・ひと・しごと創生本部の参事官等を歴任し、現在、九州財務局の大津財務局長より、近畿管内で必ず見ておかないといけない取組があると紹介されたのが、たなべ未来創造塾であった。

外発的な発展に依存する地域が多い中で、たなべ未来創造塾は、地域の若手事業者が支えあい、自分たちで地域課題を解決していく、内発的な取組がすばらしいと聞いていた。

12月に田辺市を訪れ、たなべ未来創造塾修了生の皆さんと意見交換をさせていただいたが、取り組みのすばらしさはもちろん、皆さんがすごく温かく、修了式で是非もう一度お会いしたいと思い、今日は出席をさせていただいた。

今日は、皆さんの発表を楽しみしている。

| 田辺市たなべ営業室 係長 鍋屋 安則 |

たなべ未来創造塾創設のきっかけとなった「価値創造プロジェクト」における戦略ビジョン・戦略プランの取組から開講までの経緯を紹介し、地域課題の解決や地域資源の活用をボランティアではなく、CSV、ビジネスの視点で考えていくという目的を踏まえ、大きなプロジェクトよりも地域に根差した小さなビジネスを数多く創出することで、それらがつながり大きな力となっていくことが大切であると説明するとともに、これまで講義を通じて学んできたポイントを解説し、これから発表するビジネスプランはあくまでもコンセプト・ストーリーであり、収支計画等の詳細について、金融機関や商工会議所、商工会の支援をお願いした。

塾生が作り上げたビジネスプランについて、1人3分の時間内で事業内容の要点、概要などを発表、ポスターセッションへと続く一言アピールを行った。

12名の塾生がビジネスプランを1枚にまとめたポスターの前に立ち、来場者の方々に向けて個別にプレゼンテーションするポスターセッションが行われた。

塾生は、来場者からの質問に個別に答えるとともに、アドバイスにも耳を傾け、ビジネスプランに対しての反応や手ごたえを感じていた。

| プラン名 | 発表者 |

|---|---|

| モドリゼノ宿 -カラダのケア&コンディショニング×ゲストハウス- |

北川 雄一 |

| 龍神村から創る、カラフルで、少しユニークなまちづくり | 矢野 玲子 |

| Happy marche -小さな拠点をめざして- |

鈴木ぶどう園 鈴木 格 |

| 一時預かり保育サービス「コとコ」 -地域の子育て支援サービス- |

南紀ガス(株) 鈴木 大輔 |

| Kids Exercise -田辺の子どもたちにスポーツの機会を!- |

(有)ツボ井 坪井 直子 |

| 生前に決めて安心「じぶんの供養」 -田辺には眠る場所がある!- |

(有)中田 中田 真寛 |

| 町の法律窓口 法律業務ワンストップサービス | 行政書士ABC法務研究所 山﨑 貴宏 |

| 再生の地 熊野で じぶん再発見週末キャンプ | (株)Reborn 三浦 彰久 |

| 働きたい会社から働き続けたい会社へ | (株)高垣工務店 山本 有輝 |

| 好吃! エコ弁当 -地域のフードロスを使った「お弁当」- |

チャイニーズ酒場福福 岡野 祐己 |

| 上芳養フルコースプロジェクト -シェフが創る地域の循環- |

料理人 更井 亮介 |

| 「想いをカタチに、経済に。」ごちゃ混ぜの場づくり | 南紀みらい(株) 和田真奈美 |

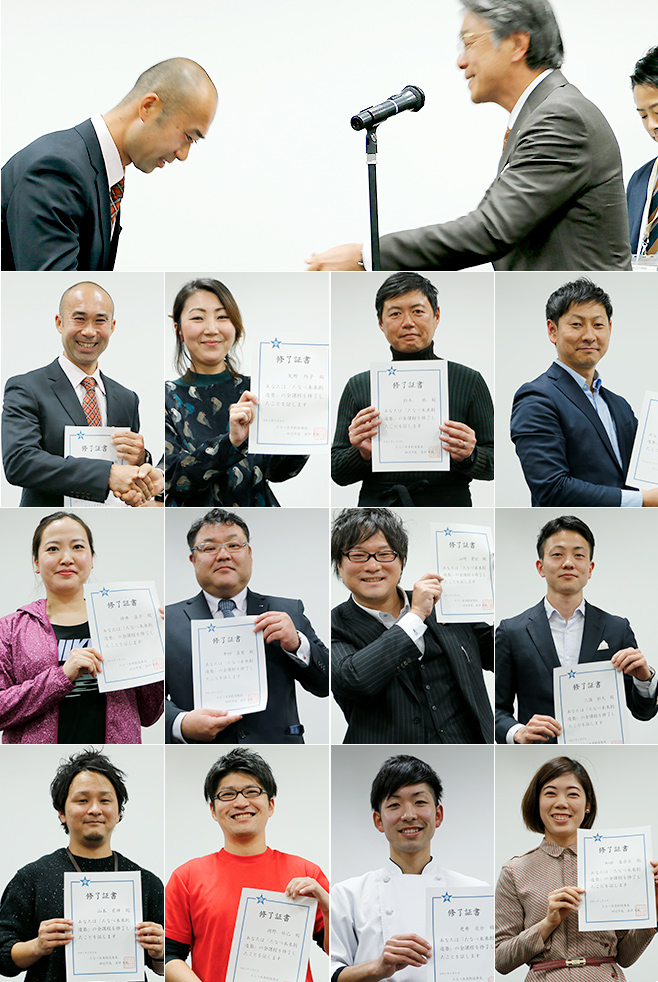

たなべ未来創造塾長の真砂市長から塾生一人ひとりに修了証が授与された。

座談会に先立ち、話題提供として、鍋屋係長から修了生のその後の取組を紹介するとともに、修了生とコラボして生まれた「木の国わかやまプロジェクト」が高校生ビジネスプラングランプリで全国ベスト100に選ばれたことを説明した後、神島高校生徒からビジネスプランの発表があった。

トークセッションでは、「持続可能なまちづくりとは」をテーマに、まず12名の塾生からたなべ未来創造塾に参加した感想や今後の抱負が述べられ、その後、真砂市長、武山理事・副学長、青木局長、須藤支店長から講評を頂くとともに、連携機関や協力機関、後援機関、ご来場の皆さまからコメントを頂き、修了式を終えた。

まちづくりは終わりがないもの。だからこそ、いろんな人の縁をつないで、次の世代に循環させていくことが大切だと感じた。tanabe en+でいろんな人をつないでいきたい。

SDGsが叫ばれる中、料理の世界でもサスティナビリティがあり、料理人としてしっかり生産者と向き合い、地域の食文化をしっかりと勉強したうえで発信していくことが使命だと思っている。

これまで自分の商売のことばかり考えていたが、たなべ未来創造塾に入って、SDGsなどについて深く考えるようになった。自分だけでなくて、人とつながりながら取り組んでいきたい。

働き方を整えるということは会社そのものを持続させていくことには必要だと感じている。外からは見えづらい部分であるからこそ、しっかり作って発信していかなければならない。すぐに行動に移していきたい。

社会が多様化している中で、ニート・ひきこもり・発達障害は進化の過程ではないかと思っている。好きな言葉は、「自立とは依存先を増やすことであり、幸せとは執着を減らすこと。 」このことを念頭においてこれからも取り組んでいきたい。

みんな仲良くて楽しかった。受講した理由は、Iターンのため、地域のことが知りたかったから。本当にいろんなことを学んだ。法律という面から持続性を考えたときに、今後は、ITを活用して取り組んでいきたい。

若い事業者とのの知り合いを増やしたいという思いから受講。凝り固まった考えをほぐし、目線を変え、新しいものが生まれるのではないかと考え、実際にそうなった。時間外でもこのメンバーで集まり、それぞれのプランに意見を言い合うことでいろんな考え方を知ることができた。

いろんな人と出会えたこと、友達ができたこと、受講して本当に良かった。これまで子育てママについて考えたことがなかったが、今回のプラン発表を機に、もう少し掘り下げて考えていきたい。

入塾した際は、発表したプランとは違うことをやろうと考えていたが、講義を受ける中で、この方向のほうが自分の仕事とマッチするのではないかと気づかせてもらい、子育て支援のプランとなった。

Iターンで就農したため、これまで地域に知り合いがあまりいなかったが、受講して4期生や修了生の皆さんなど、一気に増えた。講義を通じて、 人のつながり、コミュニティが大切だと感じた。

Iターンのため、市街地で若い人との知り合いを増やしたくて受講した。講義を受けている際は、それほど深く考えていなかったが、演習でアウトプットする際に、ものすごく悩んだ。しかし、真剣に考えることで、自分の強みを整理することができ、たくさんの仲間もできた。

一昨年の7月に家族でIターン。ゲストハウスをやりたいという漠然な思いだったものが、なぜやりたいのか、何をやりたいのかを真剣に考える中で、明確になった。しかし、今日が終わりではなく、ここから。

バラエティに富んだ12人12色のプランが発表され、地域課題を解決する手法がこれだけあるということに驚いた。

たなべ未来創造塾は、成果が出るまで5年はかかると思っていたが、予想以上に大きな成果が生まれ、今回の4期生のプレゼンも、皆さんまとまっており、素晴らしいプレゼンだった。

また、皆さんのコメントで、たなべ未来創造塾に参加して良かったという声が多く聞かれ、市としても大変うれしく思っている。

たなべ未来創造塾については、内外から評価が高まっているが、これからはもっと地元の一般市民の方に理解していただいて、応援者を作っていくことが大切だと思っている。

東京は1,400万人という巨大な都市となっているが、それでも全国1億2,000万人からすれば一部。地方が富むと東京よりもはるかに大きいマーケットになる。

昔はなかなかできなかったが、今はITなどを活用することによって、地方間のネットワークでマーケットを作ることが可能だと思う。

また、富山大学としては、田辺の事例だけにとどまるのではなく、いろんな大学が地域と連携し、それぞれ共有しあうことが必要で、その足掛かりになればと思っており、こうした意味から、たなべ未来創造塾を大事にしていきたいと思っている。

プレゼンを待っている間、塾生同士が励ましあっている姿などを見て、本当に仲がいいのが伝わり、一番の財産は、人と人との結びつきなのではないかと感じた。

地域課題と自社の課題を解決していこうとする中で、皆さんのプランを聞くといろんな地域課題が盛り込まれ、それぞれが講義を通じて解決できる方策を見つけたということは素晴らしいと思う。

プランを考えだしてから、皆さんのまとまりがでてきて、最後の1週間くらいは毎回発表の内容が変わり、これまで悩んできたことがよく理解できた。

このように自分の事業や田辺のことを考える機会はないと思うので、これからもワンチームで頑張っていただきたい。

日本政策金融公庫は、政府系金融機関で国の政策に基づいて融資している。その中で、地方創生、地域活性化は大きな役割。全国でも創業塾は各地で実施されているが、違いは田辺市の本気度だと思う。公庫総裁もたなべ未来創造塾のことはいろんなところから聞いているようで、秋に田辺市を訪れ市長とも面会していただいた。

公庫としては、引き続き、皆さんが相談しやすい金融機関を目指して取り組んでいきたい。