Research Topics [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]

12. 兵隊特異的なクチクラ形成とLaccase2遺伝子の役割

シロアリは,各カーストがそれぞれ仕事を分担することで複雑な社会を構築しています。他の社会性昆虫と比較して,シロアリのカーストは,それぞれの役割に適した極めて特徴的な形態をもちます。特に巣の防衛を担う兵隊は,巨大で強固な大顎や頭部を発達させるなど,他のカーストとは全く異なる形態を示します。しかし,カースト間で異なるのは形だけではありません。昆虫を含む節足動物の体には我々のような骨は無く,脱皮の度に形成される外骨格(クチクラ)で体全体を覆うことで体を支え,外部の環境から身を守っています。このクチクラ層の性質は,昆虫の生態や形態と密接に関係していると考えられます。つまり,攻撃に用いるような部分には堅い性質のクチクラに,天敵が多い環境に暮らす場合には見つかりにくい色のクチクラにする必要があります。そこで,働きに応じて特異的な形態を示すシロアリのカースト間で,クチクラ層にどのような違いがあるのか,どのようにして性質の異なるクチクラが作られるのかを,ヤマトシロアリを用いて検証しました (Masuoka et al. 2013)。

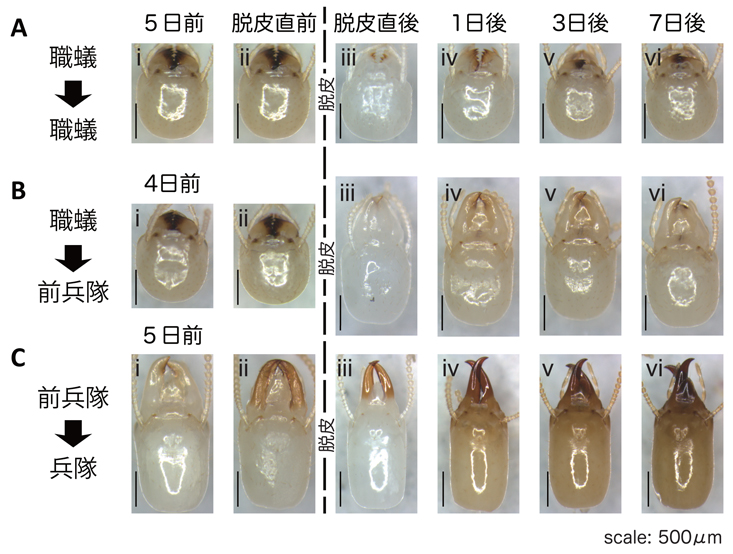

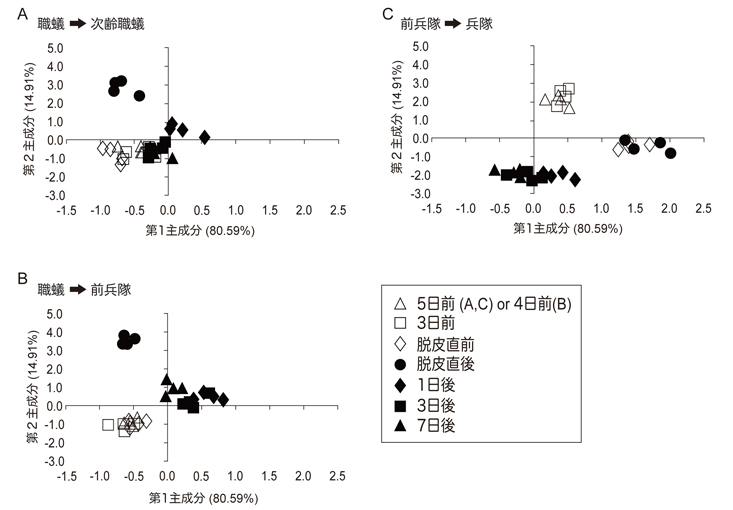

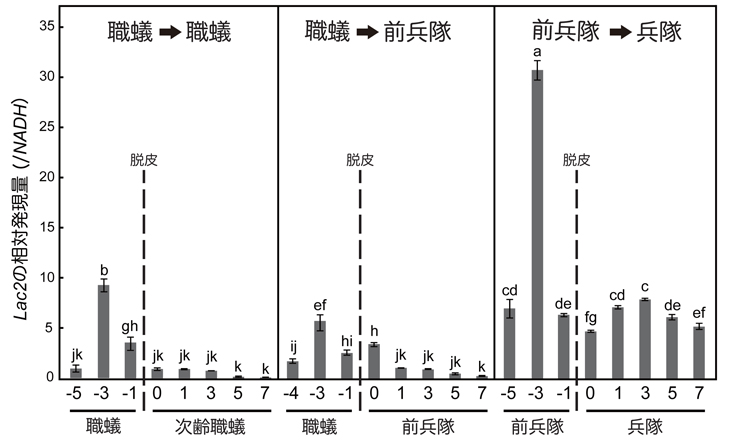

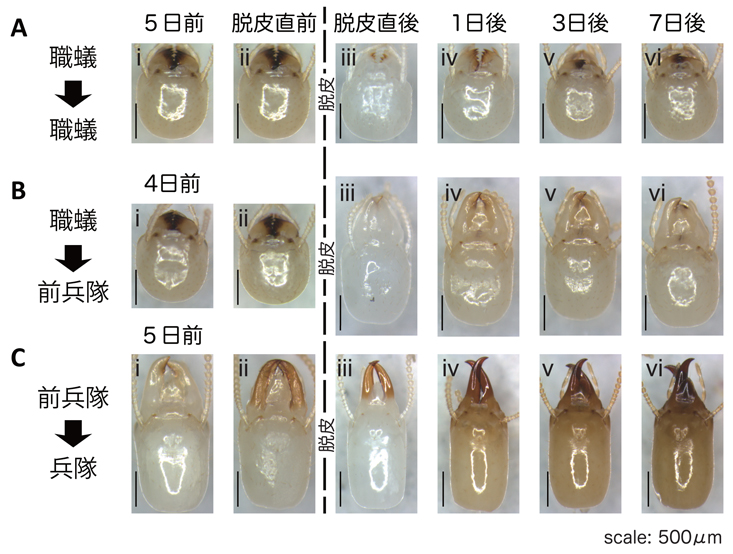

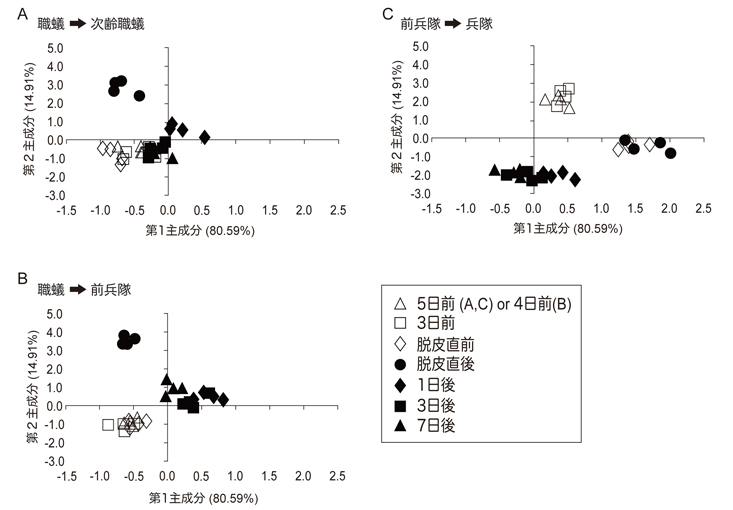

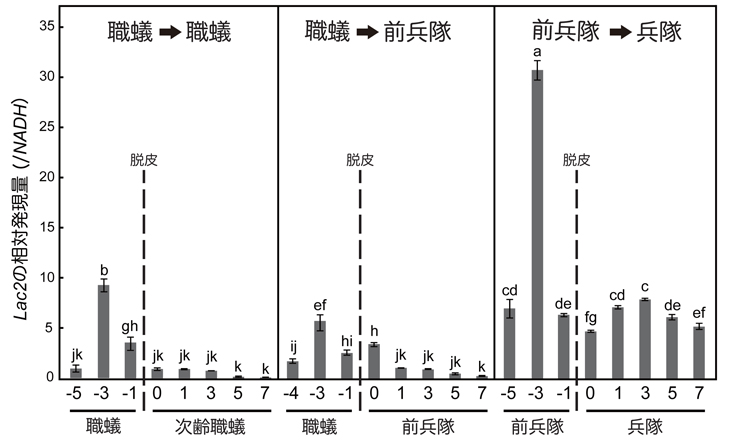

シロアリの場合,カーストへの分化には必ず脱皮を伴います。したがって,各カースト特異的なクチクラは,それぞれの脱皮時に形成されることになります。そこで,職蟻から職蟻,職蟻から前兵隊(兵隊の前段階),前兵隊から兵隊への脱皮時の頭部のクチクラの形成過程を詳細に観察しました。まず体色変化を解析した結果,頭部の色素沈着はいずれの場合も脱皮24時間後から開始し,1週間後にはほぼ完了することが示されました。しかし,その程度は3者間で異なり,兵隊脱皮では最も顕著な色素沈着が観察されました。さらに兵隊脱皮のみ,大顎の色素沈着が脱皮前から生じていることが示されました(図1)。また,各脱皮時の体色変化を色の性質(色相・彩度・明度)で定量化した結果も,兵隊脱皮後の急激な体色の変化を示していました(図2)。次に,組織切片を用いて各時期のクチクラ層を観察しました。職蟻や前兵隊では,脱皮後も色素沈着を伴う外クチクラ層はほとんど発達していませんでしたが(図3AB),兵隊では,顕著に肥厚した外クチクラ層が観察され,特に大顎は,脱皮前から外クチクラ層が形成されることが示されました(図3C)。最後に,兵隊特異的なクチクラ形成の分子機構に迫るため,昆虫一般にクチクラのタンニング(硬化・色素沈着)に働くことが知られているLaccase2遺伝子(Lac2)の発現解析を行いました。その結果,兵隊脱皮時には他の脱皮時と比べ,Lac2の発現量が顕著に増加することが示されました(図4)。

これらの結果から,シロアリのカースト特異的な形態変化にはクチクラの性質の変化が伴うこと,さらに,兵隊特異的なクチクラのタンニングにLac2の量的な変化が関与していることが示されました。今後,このようなカースト間で普遍的に見られる形質の違いが,どのような分子機構によって生じているのかを探ることによって,シロアリのカーストが獲得された生理的な背景や複雑な社会性の進化機構に迫ることができると考えています。[増岡裕大,2014年1月14日]

<参考文献>

Masuoka Y, Miyazaki S, Saiki R, Tsuchida T, Maekawa K, 2013. Arthropod Structure & Development, 42: 469-475.

図1.各脱皮過程における頭部の外部形態。脱皮を境に個体を経時的に回収し,実体顕微鏡下で撮影した写真を示す。

図2.各脱皮時の大顎の写真を撮影し,色の性質(色相・彩度・明度)データを使って主成分分析した結果。各プロットはそれぞれ1個体を示す。カッコ内の数値は寄与率を示す。

図3.各脱皮過程における大顎の組織切片像。cu: cuticle(クチクラ層),ex: exocuticle(外クチクラ層),en: endocuticle(内クチクラ層),epi: epidermis(上皮)をそれぞれ示す。

図4.ヤマトシロアリのLaccase2遺伝子(Lac2)のリアルタイム定量PCRによる発現解析の結果。職蟻(脱皮-5日目)の発現量を1とした場合の相対値で示す。各バー上のアルファベットは,異なる場合に有意差があることを示す(Tukey's test, p<0.05)。