Research Topics [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]

20. 家族性キゴキブリの繁殖戦略を解明:真社会性昆虫が辿った進化の道筋を照らす

自らは繁殖をせず,専ら労働ばかりする個体がいる真社会性は,なぜ進化することができたのでしょうか。Hughesらは,ハチ目昆虫における繁殖様式(女王の交尾回数)の進化を調べ,真社会性を獲得したアリやハチの祖先種は,全て厳密な一夫一妻制(メス親による単一のオス親との一回交尾)である可能性を示しました(Hughes et al. 2008)。しかし,全てのハチ目昆虫が真社会性を持っているわけではなく,異なる生活史をもつ種も多数存在しています。この先行研究では,真社会性のアリ・ハチのみを解析対象としていたため,社会性を持たない近縁種が厳密な一夫一妻制を保持しているのかはわかっていません。真社会性を促した要因を探るには,姉妹群(注目するグループに最も近縁な生物)の生活史に関する情報が必要不可欠です。

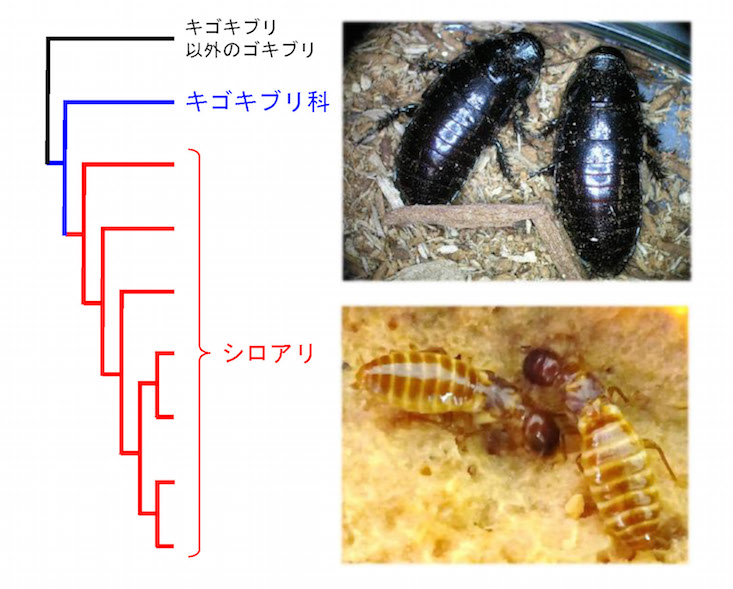

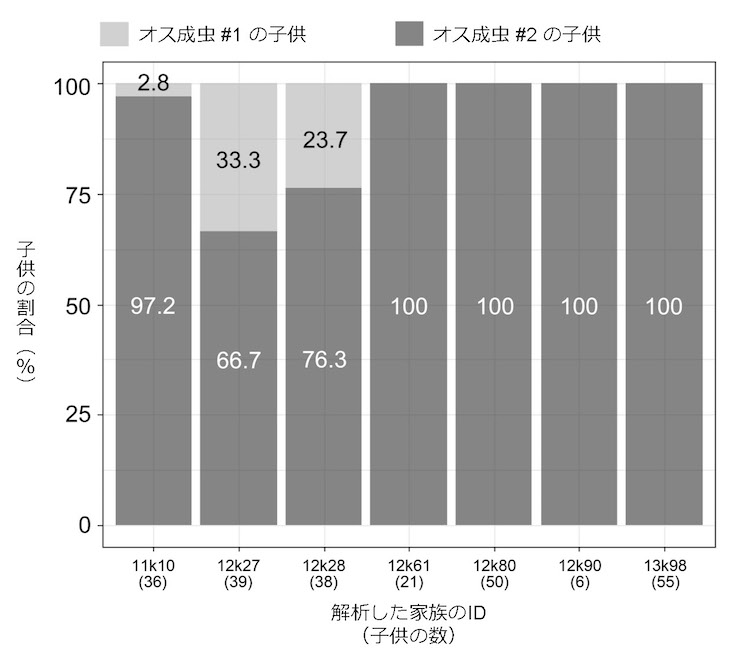

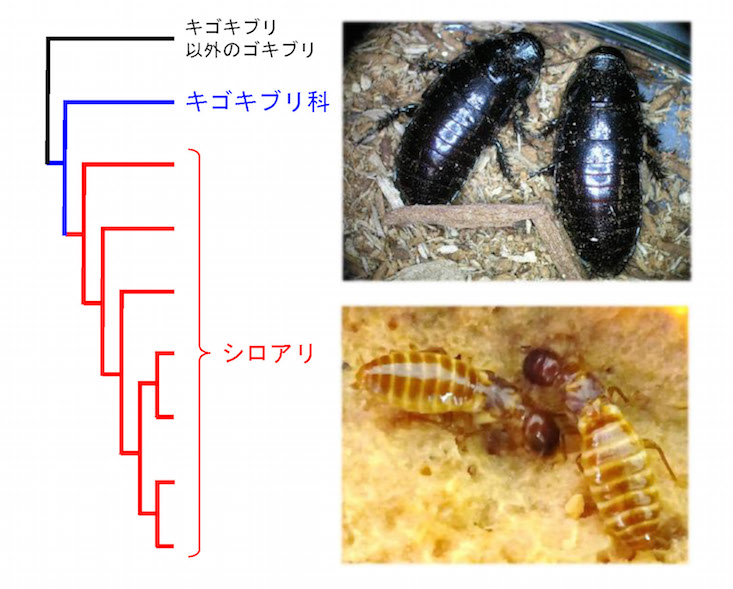

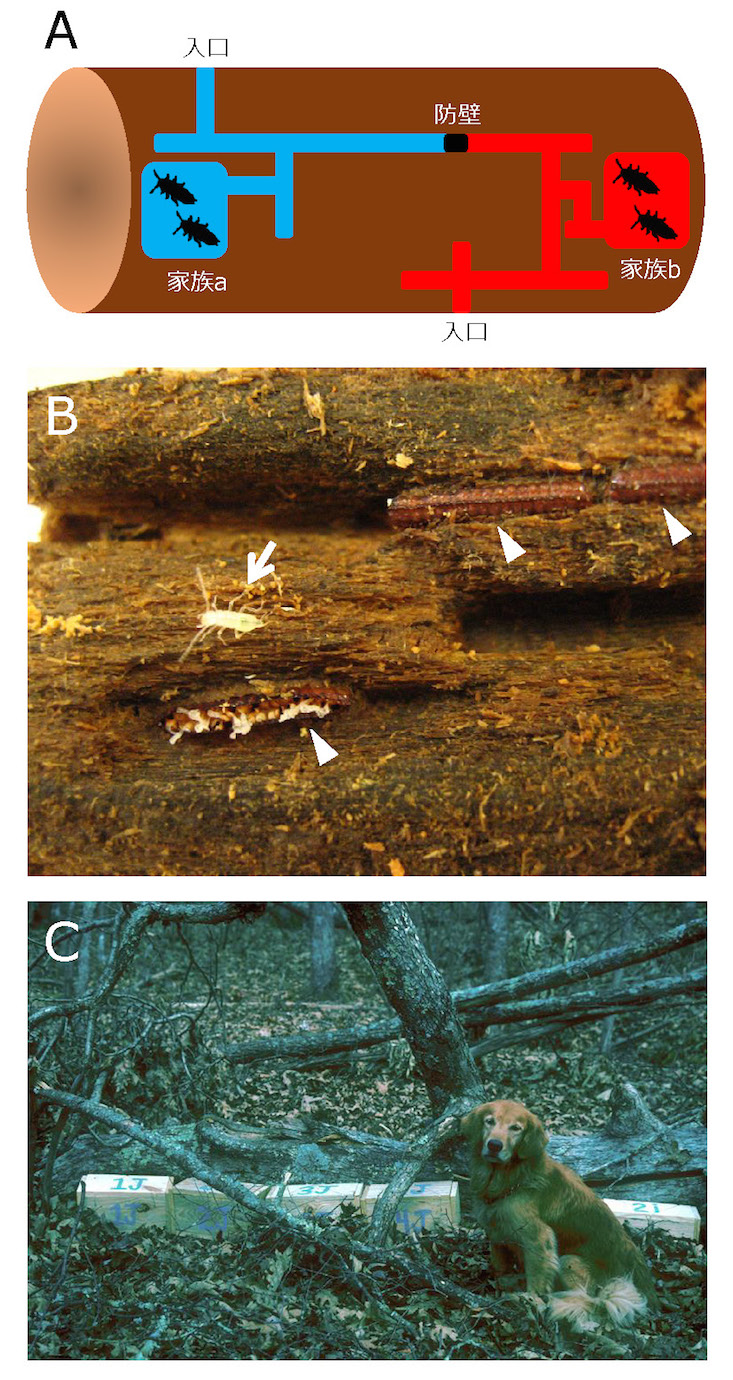

そこで私たちは,キゴキブリ属(Cryptocercus)に着目しました。キゴキブリ属は,卵生のゴキブリでは唯一,両親が子の世話をするという特徴をもちます。また,様々なデータを用いた系統学的な解析から,シロアリの姉妹群であることが確定しており(図1),シロアリの社会性の基本となる家族構成(雌雄ペアとその子供)を示します(図2,3)。しかし,キゴキブリ属の家族には,労働が専門の不妊個体(シロアリにおける兵隊など)は存在しません。現生の全てのシロアリが真社会性をもつことを踏まえると,姉妹群のキゴキブリ属もまた,厳密な一夫一妻制をもっているのでしょうか。これを確かめるために,キゴキブリのマイクロサテライト領域(ゲノム上に散在する反復配列)の遺伝子型を解析し,親子判定を実施しました(Yaguchi et al. 2021)。

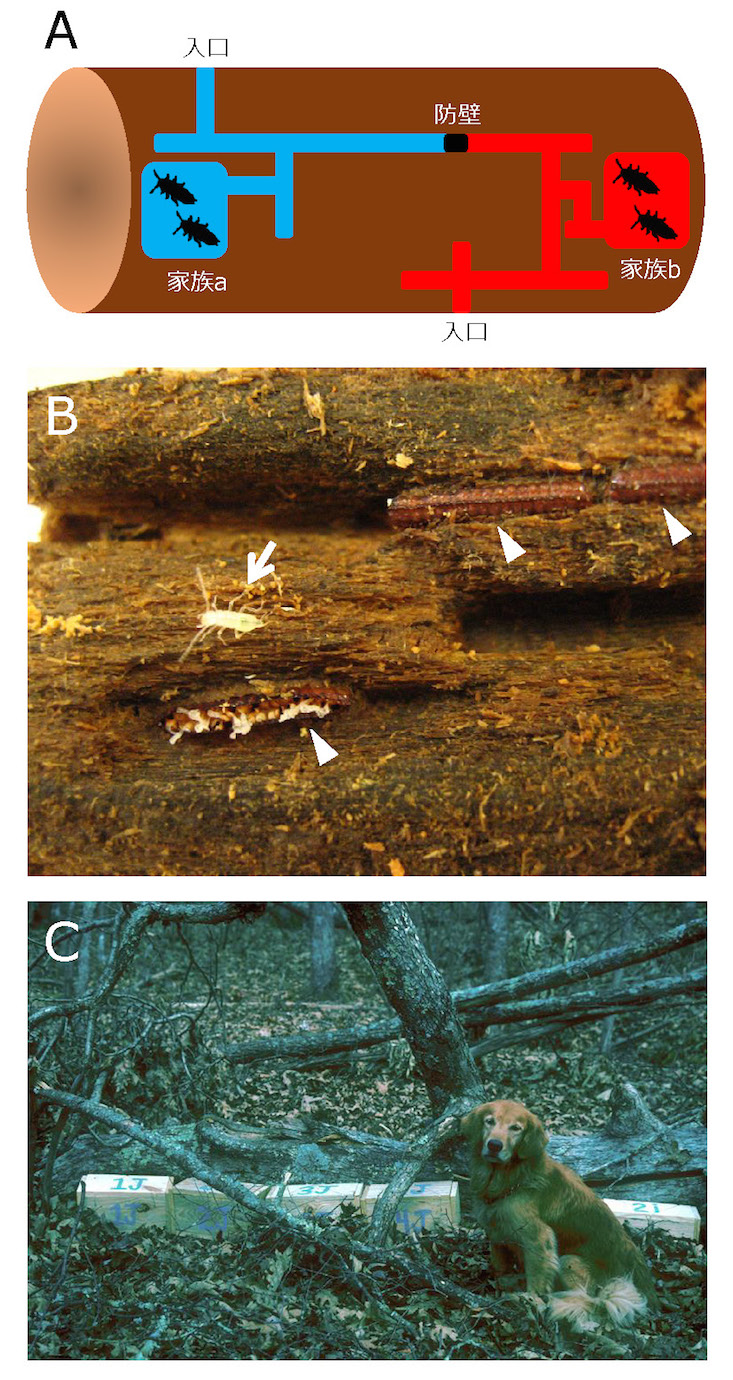

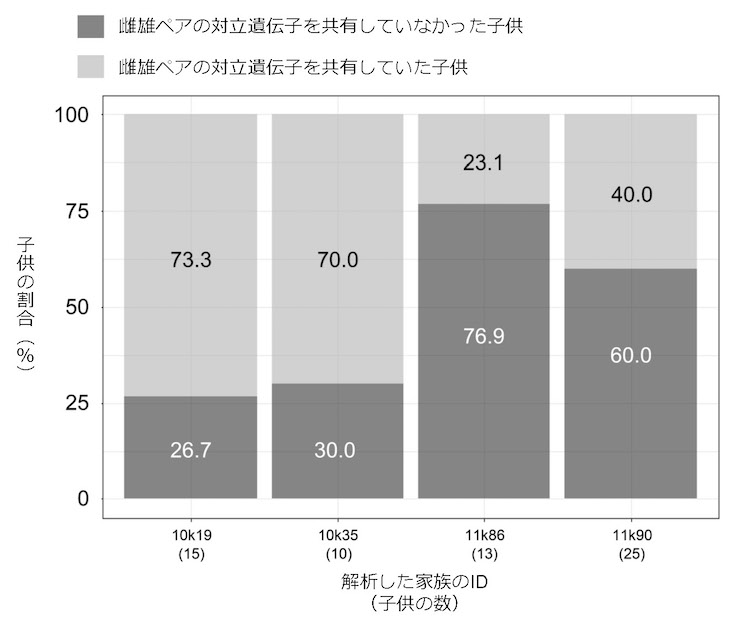

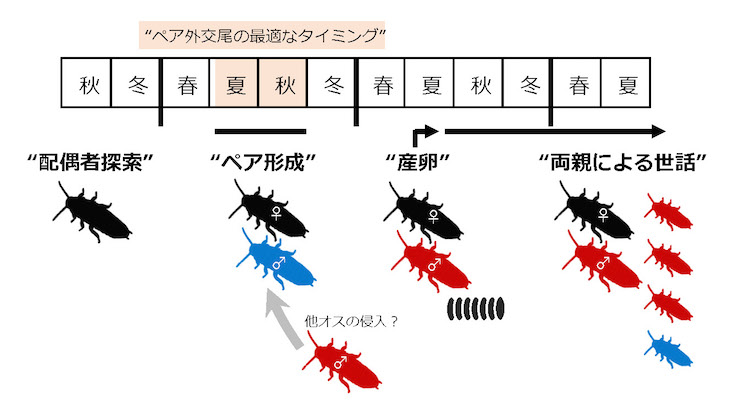

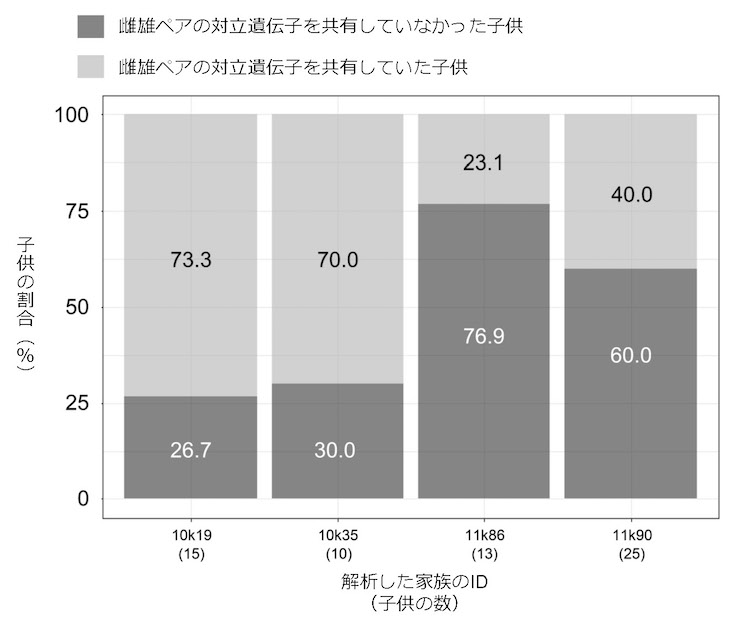

野外から家族を採集し,各個体の遺伝解析を行ったところ,対立遺伝子(染色体上の同じ場所にあって,異なる配列をもつ遺伝子のこと)がオス親のものではない子供がいくつか混じっていることが分かりました。採集時のエラーの可能性を排除するために,雌雄ペアを産卵前に隔離ボックス(図3C)で飼育し,生まれた子供の遺伝解析を行いました。その結果,27-77 %の個体が,同居するオス親とは別のオスの子供であることが判明しました(図4)。さらに,野外で採集した成虫ペアのメスの受精嚢(精子を蓄える器官)から抽出したDNAを解析しました。その結果,約半数のメス(18/35個体)の受精嚢からは,同居するペアのオスとは異なる対立遺伝子が検出されました。これらの結果から,多くのメス成虫は,ペアを形成する前に少なくとも1個体以上のオスと交尾を済ませていることが示唆されました。

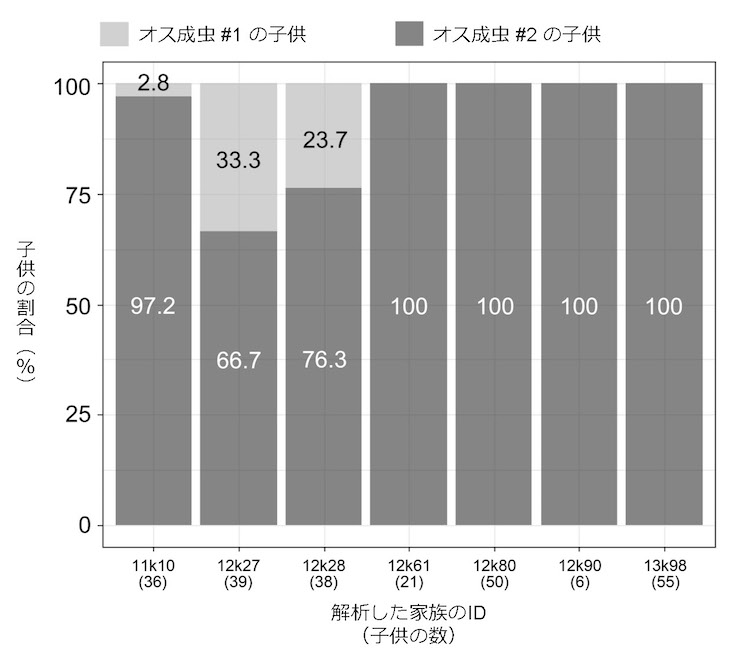

ではオスは,自分の子供を増やす戦略をもっているのでしょうか。野外から採集した雌雄ペアを用いて,オスの外部交尾器を外科的に切除した処理群と,後脚の一部を切除した対照群を作製しました。それぞれを隔離ボックスで飼育し,翌年の夏に生まれた子供の遺伝解析を行いました。その結果,処理群のオス由来の子供の割合は,対照群よりも少なくなることが分かりました。さらに,未交尾のメス成虫とオス成虫(#1)をペア形成させ,越冬後に別のオス成虫(#2)と入れ替えて隔離ボックスで飼育し,夏に生まれた子供の遺伝解析を行いました。その結果,全体的に#1オスより#2オスの子供の方が多いことが分かりました(図5)。以上より,オスはメスと繰り返し交尾することで,自分の子供を増やすことができることが示されました。さらに,後で交尾したオス(少なくとも越冬後から産卵まで)の方が,先に交尾したオスより有利であることも分かりました。

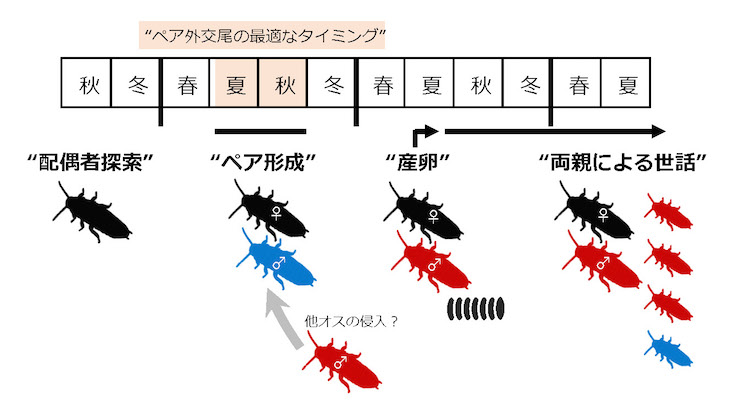

キゴキブリは,メスが複数のオスと交尾することで,家族内の父性が単一ではない家族構造(「社会的な一夫一妻制」)をもつことが明らかになりました(図2)。したがって,厳密な一夫一妻制は,キゴキブリの祖先と分かれた後,シロアリの祖先群で獲得されたのかもしれません。または,シロアリの社会性進化には必要なかったのかもしれません。どちらが妥当なのかは現時点ではわかりませんが,社会的な一夫一妻制が真社会性の進化を促した前提条件であったのかは,テストされるべき重要な仮説だと考えられます。今後,キゴキブリにおけるペア外交尾を促す生態的な要因を明らかにし,シロアリで見られる厳密な一夫一妻制の繁殖戦略と比較することで,仮説の妥当性を検証することが期待されます。[矢口甫・前川清人,2021年10月14日]

<参考文献>

Hughes et al. (2008) Science, 320: 213-1216.

Nalepa (1984) Behavioral Ecology and Sociobiology, 14: 273-279.

Yaguchi et al. (2021) Molecular Ecology, https://doi.org/10.1111/mec.16185

図1.キゴキブリとシロアリの系統関係。キゴキブリ科(キゴキブリ属のみ含む)は,シロアリに最も近縁な現生の昆虫である。写真は,キゴキブリCryptocercus punctulatusの成虫ペア(上)とネバダオオシロアリZootermopsis nevadensisの女王と王(下)。

図2.予想される本種の生活史。キゴキブリ属は,北米と東アジアの比較的標高の高い森林の,林床にある腐朽した材を食べて生活する。成虫ペアは朽木の中にトンネルを掘って巣を作り,成虫になって2年目の夏に生涯で一度だけの産卵(1ペア辺り数個の卵鞘を生産する,図3B)をし,その後の数年間にわたり両親が子供の世話を続ける。本研究により,両親と子供からなる家族の中に,ペアオス(赤)ではなくペア外オス(青)の子供が混じっていることが示された。ペア外交尾の正確なタイミングは不明であるが,ペア形成の時期(成虫になった翌年の夏から秋)の可能性がある。

図3.キゴキブリの巣とフィールドに設置した隔離ボックス。(A) キゴキブリの腐朽木内の巣構造の模式図。材の中に多数のトンネルを掘り,木材を食べて生活する。大きな腐朽木には,複数の家族が同時に巣をつくる場合がある。その際には,木屑などが詰め込まれた防壁がトンネルに形成される(Nalepa 1984, Fig. 1を元に作図)。(B) トンネル内に産み付けられた3つの卵鞘(矢じり)と,左下の卵鞘から孵化したばかりの1齢の子供(矢印)。(C) 採集時のエラーを防ぐための隔離ボックスを設置したところ。座っているのは,共著者(C. A. Nalepa)の愛犬ゴールデンレトリバーのGracie。

図4.雌雄ペアの隔離飼育後に生まれた子供の親子判定の結果。解析に用いた4家族のそれぞれについて,雌雄ペアの対立遺伝子を共有していた子供の割合(淡灰色)と共有していなかった子供の割合(濃灰色)を示している。家族のIDの下に示すカッコ内の数字は,解析した子供の個体数である。グラフ中の各数字は,家族内の子供に対する割合(%)を示している。

図5.オス成虫を入れ替えた後に生まれた子供の親子判定の結果。解析に用いた7家族のそれぞれについて,#1オス(淡灰色)と#2オス(濃灰色)の子供であると判定された個体の割合を示している。家族のIDの下に示すカッコ内の数字は,解析した子供の個体数である。グラフ中の各数字は,家族内の子供に対する割合(%)を示している。